フード・バリュー・ネットワーク | 05

食生活を支えるコールドチェーン発達の歴史

2020年12月7日

摂取カロリーが変える食生活のパターン

第二次世界大戦終結後から1968年に至るまで、日本人の食生活で主食の座を保ってきた米の生産量はピークに達し、この年以降、我々の食生活は「澱粉から蛋白質へ」、つまり西洋化と多様な加工食品への一途を辿ってきた。したがって、この年は日本人の食生活に変化をもたらしたターニングポイントとして記憶されている。我々の健全な食生活は「命」と共に「社会経済活動」の基盤であり、また、その変化の速さは緩やかではあるが、着実に進行するという特徴を有している。そこで消費者は「いつの間にか変わってしまっている」と実感することになる。この変化の動態を単純な理由に帰することは不可能であり、我々の食生活を取り巻くグローバルな環境変化の様相を反映していると述べても過言ではない。

しかし、このターニングポイントは、ほとんど全ての欧米先進国が辿ってきた道程に共通して観られることが知られている。つまり栄養学では1日当たりの穀物による摂取カロリーが約1,700kcalに達すると、より美味しく感じられる蛋白質食品や青果物を好むようになり、前述した変化の方向が定着すると解説されている。このようなフードシステムの変遷に冷凍現象とその周辺技術が貢献してきた。つまり冷凍食品の消費拡大に伴う家庭用調理器具や冷蔵庫の好調な売れ行きに観られる消費傾向は、1960年代から顕著になった女性の社会進出と購買意欲を裏付ける証左となっている。そこで、これまで述べてきたフード・バリュー・ネットワークの進展と少子高齢社会の食生活に「安全と安心」を届けている冷凍空調技術、特にコールドチェーンの発達史を概説する。

冷凍機導入によるコールドチェーンの黎(れい)明期

世界各地の古代遺跡調査から食の冷凍史を探ると、人類が自然の氷雪を「氷室」として利用し始めた時点まで辿れるが、その年代を世界に散在する遺跡調査から特定することは不可能である。しかし、極寒のモスクワ近郊などでは、自宅周囲の積雪層に「最高級のウォツカ」と称して来客をもてなすボトルを突き刺してあり、「とろり」とした食感とフレーバーを楽しめる。このような自然の降雪を利用する方法は、伝統的な習慣として伝承されている事例であるが、我が国では日本書記に大和の国の氷室に関する記述があり、冷凍史の始まりは同書に記述された時代と想定され、天然の氷や積雪が儀式に不可欠な飾りや無病息災の飲用薬として利用されていたようである。

食べ物の鮮度を保つための低温利用は、江戸時代末期に開港した横浜の牛肉商が山形県産の氷を利用して、東京の外国公館へ運ばれた時点に開始された。その後の氷の利用拡大により、1870(明治3)年には函館から年間約3,500トンの氷が海路で横浜まで運ばれた。同じくこの年代初頭には、大阪と横浜の外国人居留区でアンモニア式吸収冷凍機を利用した製氷が開始された。1877年には東京永代橋の倉庫で天然氷を利用したビールやミカン類の冷蔵が開始され、冷凍技術が業務用として利用され始めた。1899年になると、鳥取県米子市に日本海で捕れた水産物の鮮度を保つための冷蔵庫と製氷工場が設置されたが、運搬手段の不整備と市場が未成熟であったために、施設全体を神戸港に移設する事態を余儀なくされた。

水産コールドチェーン発展の概要

第一次世界大戦中から米国で冷凍技術を学んでいた「葛原猪平(くずはらいへい)」氏は、1918年に米国人技術者を伴って帰国し、水産物の流通事業をはじめた先駆者である。この事業の成功が注視された要因は、宮城県気仙沼や北海道森町の漁港と東京芝浦や大阪鶴町の両方を消費地として冷蔵庫を設置し、これらの施設を冷蔵船のルートで繋いで鮮度保持に努めたことにあった。この事業を契機にして、政府は世界大恐慌の兆しが予測されていた1923年から製氷・冷蔵設備の拡充補助事業を実施した。この施策により水産業界のコールドチェーンが急速に進展して、鮮度保持技術の研究と実用設備の整備が拡充された。これらの歴史を概観すると、1964年の東京オリンピック開催の頃までは我が国のコールドチェーンが漁業を中核として発展しており、食品の冷凍技術や事業が水産業界により牽引されてきたことを物語っている。これらの研究や技術は東京海洋大学や国立研究機構などに引き継がれて、魚介や海藻類の生理・生態、養殖、捕獲、レシピ(調理法)、冷蔵・冷凍法など、広範囲な分野で発展し、現在では民間企業による機能性食品の創出などによる新しいビジネスの進展により我々の食生活を豊かにしている。

飢餓の克服と健全な食生活への転換期

第二次世界大戦中から戦後に至る過程を通じて、我が国の軍隊や庶民の食生活は深刻な飢餓状態にあった。たとえば、ミッドウェー海戦の敗北から広島と長崎への原子爆弾投下を経てポツダム宣言受諾に至る過程では、日本軍の戦略に近代兵器発達の情報、特に通信機器の知識と利用法、さらには最も深刻な事態を招いた兵器・弾薬や食糧の補充方法、つまり「ロジスティック戦略 (logistics strategy)」が欠落していた。このために、1941年から45年の終戦までに1,704万人の戦死者数が米軍の戦闘記録などに基づいて集計され、そのうちの60%、つまり1000万人以上が餓死と栄養失調がもたらす病気で死亡したと記録されている。この事態に加えて、終戦後の「引き揚げ者」660万人の帰国により、食糧は「闇市」で競売されるようになり、飢餓状態はさらに深刻となった。

この事態を改善するための最も緊急を要する施策は、主食の「米」を安定的に生産する国家プロジェクトを邁進させることにあった。この事業は1964年の東京オリンピック開催の時期まで継続していたので、カントリー・エレベーターと称される米穀乾燥調製施設、青果物の共同選別包装施設さらに鮮度保持コールド・チェーンなどに必要な設計技術や計測機器の開発などに関連する実用技術を米国の大学や農務省(USDA)研究所から導入する必要があった。また、これらの知識や技術の受け皿として、日本の大学に「農業工学科」が設立され、明治時代から耕地整備計画を推進してきた農業土木分野に加えて農業機械や収穫後の調製加工を分担する研究室が設けられた。また、農業工学科に所属した学生は、必然的に工学部の機械・化学工学や理学部で流体力学などの基礎知識を学び、実用の現場で体験学習する事になった。ちなみに、渋谷駅から駒場農学校に通われていた「上野英三郎」教授は、「農業工学の始祖」また「忠犬ハチ公」の飼い主としてハリウッド映画でも紹介され、東大農学部正門脇には「主人を喜んで迎えているハチ公」像として公開されている。

農業から食品科学工学へのパラダイムシフト

1960年を迎える頃になると、八郎潟干拓地の稲作事業などの食料生産基盤も整備されたが、米国の「ケンタッキーフライドチキン」や「マクドナルド」などのファーストフード・チェーンも世界的なネットワークの分岐チェ-ンとして、我が国でも急速に定着した。この背景には核家族化の進展に伴って、女性の社会進出を支援する家庭内の労力軽減策として食生活の簡素化が要望されるようになったためである。これらの社会経済の変遷により伝統的和食文化の西洋化が進展し、「米」の過剰生産を水稲作付面積で抑制する「減反政策」が開始された。このような食料需給の変遷に伴って、農業用エンジン、トラクター、コンバインなどの農作業機械や穀物の調製加工プラントの設計に必要な実用研究も民間企業で進展する状況になった。例えば農業関連企業の研究報告書には、台湾の水田などで実施した稲作機械類の性能試験結果が掲載されるようになった。

そこで、「農業工学科」に所属していた研究者の中から、豊富な現場での体験を通じて学んだ知識と実用技術を他分野へ適用できる研究課題として、食品加工-流通-ビジネスを系統的に研究するテーマを探索する少数の研究者グループが現出するようになった。これらのグループは、既存の化学工学会や機械工学会などに所属していた研究者と共に、大学で実施すべき「食の人材育成カリキュラム」編成案の検討を始めた。この過程で冷凍や乾燥工学分野の研究者グループの提案に賛同した農学部と工学部に所属する研究者により「日本食品工学会」が設立された。

この学会の特徴は、従来所属していた大規模で伝統的な学会を本籍としながらも、異分野から参画した研究者の集合組織となっていて、お互いのバックボーンとして保有している基礎知識と実用技術を融合させて新しいユニークな研究を進展させている現状にある。しかし、世界的に著名な国際食品科学会議やシンポジウムなどの企画を担当するようになった出版社から要請された日本開催を実現できず、主催者としての権利を中国や韓国に譲渡せざるをえなかった経緯もある。このような事態を回避するためには、我が国の細分化された「食の科学」学会が協業してグローバルなコミュニケーションを活性化させ、「イノベーション」に触発された研究課題を設定する機会を設ける事が肝要であると考えられる。

東京オリンピックと冷凍技術のコラボレーション

1960年代を迎える頃になると、冷凍食品のビジネスは次第に開花期を迎えるが、その駆動力となった先達は、1964年に開催された東京オリンピックで、選手村食堂『富士食堂』の総合監修を務められた「村上信夫」帝国ホテル総料理長である。村上シェフはオリンピックの準備段階で、主要参加国と地域を訪問して食材、レシピ、飲料、ケーキなどを踏査して最も「美味しい」メニューを提案され、新しい冷凍食品の「美味しさ」は「食材-レシピ-冷凍」間の技術開発コラボレーションにより創れることを実証された。つまり東京オリンピックの選手村は、冷凍食品の利便性と美味しさの創出機能が民間企業にビジネスの推進意欲を喚起させる源泉となった。具体的には、海外で選ばれた食材がコールドチェーン・ネットワークにより輸入され、これらの冷凍食材がレシピに供されてアスリートの多様な食習慣と食嗜好を満足させた。また、村上シェフは苦労話の中で、民族特有の食生活体験が無ければ学べない宗教の禁忌、例えば「ハラル」などへの配慮であったと説明された。つまり、東アジアの国々やASEAN加盟10カ国でも、宗教の波及は多層構造として残されている。たとえば、インドネシアでは、ヒンズー教、仏教、キリスト教、イスラム教の順序で波及したが、バリ島ではヒンズー教の教義に従って日常生活が成り立っている。現在でも、特定地域に定着している宗教と食文化の踏査情報はコールドチェーン・ネットワークを整備するための留意点となっている。

さて、今回のオリンピック開催準備でも、競技施設、空港、交通網などが整備されているが、海外から来訪するアスリートに最も美味しいメニューを提供するために必要な海外産の食材は、村上シェフが残されたグローバル・ネットワークの考え方を踏襲して「冷凍コールドチェーン」により輸入されている。これと国内の「水産コールドチェーン」を併用して長期冷凍保蔵を実現している。さらに、前回実施したレシピによる美味しさも冷凍食品の評価を高める結果を招き、さらに冷凍食品の利便性と品質保持機能が食品メーカーと消費者双方に認められ、村上シェフは冷凍食品ビジネスの源泉を築かれた「冷凍食品の始祖」でもある。

オリンピック効果によるビジネスの急成長

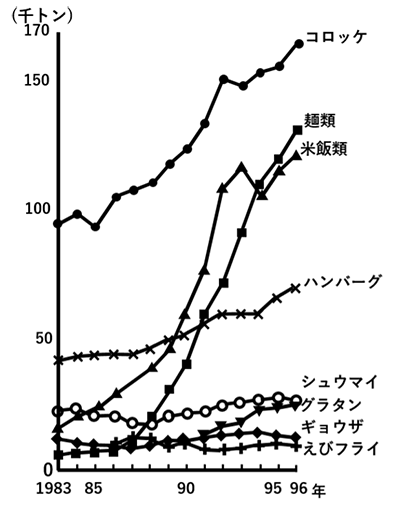

食生活のターニングポイント、つまり1968年を迎える頃になると、冷凍食品関連のビジネスも開花期を迎えた。この開花期は戦後の栄養不足が改善され、これに高度経済成長の波が押し寄せて、消費者に「衣食足りて冷凍食品を知る」時代として認識されるようになった。たとえば、食材の大量供給と保蔵を必要とする学校給食センターや地域の祝祭行事、さらにはレストランやホテルで利用されるようになった。さらに、1966年の科学技術庁資源調査会のコールドチェーン勧告により、主に生鮮青果物低温流通技術の開発が国家プロジェクトとして進展した。また、スーパーマーケットやコンビニの全国展開も進展し、いわゆる「中食」として、えびフライ、シューマイ、コロッケ、ギョウザ、ハンバーグの5大冷凍品目が定着した。図1は1983~1996年における、上記5大冷凍品目を含む冷凍食品の主要品目生産量の推移を示している。

図1 冷凍食品の主要品目生産量の推移

引用文献:(図1)藤木正一:Vesta, 21, 54-62 (1997)

他方、日本の食品冷凍技術を牽引してきた水産業界では、1965年頃からスケトウダラのすり身にソルビトールを添加して洋上で凍結し、カマボコなどの生産に利用する技術が実用化された。また、冷凍機の性能向上と連続凍結フリーザーの開発が進展して、マグロの遠洋漁業船団の母船内に装備されたフリーザー内で、魚体を回転させながら-50℃以下の空気を吹きつける「エアーブラスト噴流方式」により均一急速凍結する方法などが実用化された。このような技術革新が進展するようになると、近海漁船内の冷凍設備も急速に更新され、水産物全般にわたって品質向上と長期貯蔵が可能となった。ただし、漁獲の200海里規制が国際的に認められ、この規制以降、日本は水産物の輸入超大国として認知されるようになった。この事態は、グローバルな冷凍コールドチェーンを拡張した冷凍技術の開発が、国際水産業に難題を生起させたことを意味している。

いずれにせよ、東京オリンピック開催の翌年に当たる1965年の冷凍食品生産量は約2万6,000トン、その生産額は38億円強となり、前年比30%の伸びが維持された。さらに5年後にはそれぞれ14万1,000トンおよび308億円強に達している。このようなビジネス市場の急展開は冷凍食品業界の急速な隆盛を招き、1969年には会員12社により(社)日本冷凍食品協会が設立され、1970年末には会員数222社に達した。したがって、1960年代は業務用冷凍食品事業が拡大した年代として位置付けられる。他方、冷凍・冷蔵に関連する科学技術の発展と普及を目的として、1925(大正14)年に日本冷凍協会が設立され、現在は我が国の冷凍分野における唯一の公益社団法人日本冷凍空調学会として100年近い歴史を刻んできた。これまで述べたコールドチェーンの歴史も冷凍空調学会と冷凍食品協会との連携を基盤とした協業により育成されてきたと認識されている。

冷凍チェーンによるビジネスの安定成長

1970年代は冷凍食品の外食産業における需要獲得の年代として特徴付けられる。業務用冷凍食品は、東京オリンピックの翌年から全国の学校給食センターを主要市場として急速な需要を獲得してきたが、1970年の大阪万博によりその有用性が再認識され、ファミリーレストランのチェーン化に伴って、必要不可欠な食材としての地位を築いた。そこで、1973年には前年比約30%の成長が維持されるものと期待していた業界は、かつて無いほどの設備投資を行った。しかし、この年の後半に我が国を襲った第一次石油ショックの風評被害、例えば「トイレットペーパー供給量枯渇」などの風評に晒されて、冷凍食品業界は消費激減・在庫急増・価格上昇・設備過剰投資などの悪循環に陥り、未曾有の厳しい経営環境下に陥る事態となった。これにより、1974年の生産量は前年比約6.6%前後で低迷したために、その後の厳しい合理化により、経営収支のバランスを徐々に回復させたが、1979年の第二次石油ショックにより再び被害を被った。しかし、経営の体質改善に邁進した経験を有する業界にとって、深刻さは前回のショックに比べて軽減し、皮肉なことにこの年の総生産量は業界待望の大台52万トンを超えた。これらの石油ショック後遺症により、1980年代中頃まで消費の横ばい状態が続いたが、図1の主要品目生産量の推移に示したように、1985年から再び安定した伸びを示した。そして、1995年から2000年に至る5年間の平均生産量の伸び率は2.7%を維持しており、今日まで続く安定成長の時代に入っている。

食生活ターニングポイントの分析

(1)女性の社会進出

1960年代中期、すなわち食生活のターニングポイントとして指摘した1968年以前に生産年齢に達した女性は、調理(レシピ)を含む家事労働を「主婦」として担当し、余暇時間の範囲でアルバイターとしてクリーニング店、飲食店、コンビニなどに就労していた。1970年以降の高度経済成長期に入ると、経団連などの業界団体が女性労働力の活用を不可欠な案件として政府に要請した。他方、欧米における女性の働き方に憧れていた日本女性のキャリアウーマン志向と相まって、25歳以下の若年層、特に大都市の大学卒業生が産業界へ就職し始めた。1990年代初頭に始まったバブル経済崩壊の厳しい経済環境下でも、35歳から45歳の中年層に若干の就労縮小傾向は観られたものの、就労人口全体としては安定した傾向を示して現在に至っている。ちなみに、2000年には女性労働力人口が2600万人以上に達していて、また近年の傾向として約5%を占める20歳以下と65歳以上の就労人口の割合が逆転し、少子高齢社会の進展を反映している。このような、女性の社会進出は主婦の収入増大に拍車をかけ、2000年の「主婦」の収入は、食生活のターニングポイントとして指摘した1968年の約2倍に増大している。この増収は、家事時間の短縮化によって快適性を生み出す電化製品に対する購買意欲の源泉となっている。

(2)調理機器の発達と普及

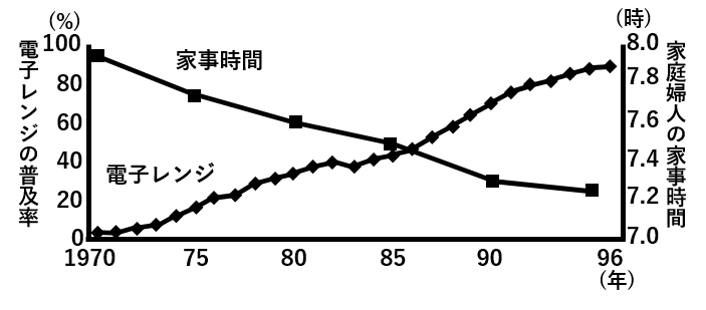

1968年前後に始まった食生活のターニングポイントと女性の社会進出は、1960年代初頭から家庭用電化製品の普及を促進させた。例えば、国産電気冷蔵庫の第1号は、駐留米軍の家庭用冷蔵庫の要望を満たすために1930年に製造されたが、その価格は新婚家庭の家屋1軒分に相当した。したがって、統計上の数値として計上されるまでに、さらに10年を要している。電子レンジは冷蔵庫の発売に遅れること約10年、すなわち業務用が1961年、家庭用が 1965年であった。しかし、冷蔵庫の普及率が90%を達成するのに約10年を要したのに比べ、電子レンジは同じ普及率を達成するのに約20年を要している。これら2つの調理機器の普及率に観られる相違は、両者の機能上の差異に対する食生活上の必要度に因るものである。すなわち、冷蔵庫の持つ生鮮食品の長期鮮度保持機能が電子レンジの持つ短期加熱機能に優先して必要とされたからである。それはまた、女性の社会進出への要望を満たすための必要不可欠な機能として、低温の利用による鮮度保持機能が多様な代替調理機器でも間に合う加熱調理機器の購入より優先された結果である。しかし、さらに調理時間の短縮と他の代替機器では困難な冷凍食品の解凍・加熱に威力を発揮する電子レンジの機能はキャリアウーマンの必需品としての地位を確保するに至った。

図2 電子レンジの普及率を家庭婦人の家事時間の推移

これらの調理機器の普及と女性の社会進出をシンボル的に裏付けデータがNHKの生活時間調査結果に示されている。図2は婦人を「家庭婦人」「女の有識者」「女の勤め人」に分類し、「家庭婦人」が平日に行う調理時間と電子レンジの普及率を対比して示したもので、両者の関係がほぼ逆比例の関係にあることが分かる。

引用文献:(図2) 日本人の生活時間・1995、日本放送出版協会、 (1996)

(3)食のホビー化

近年における食料品の長期過剰供給傾向は消費者に飽食感を与え、日常の食生活に必要な支出は軽視され、もしくは興味さえ失わせるに至っている。逆に「美味しい」「おもしろい」「ダイエット」食品など、機能性食品に対する飽くなき探求に必要な支出は惜しまれない傾向にある。このように消費者には空腹を満たし、命と健康を維持するという食品の根源的役割はもとより、年齢層や労働条件に合った健康維持のために必要な栄養バランスの重要性に関する認識が薄れてきた。この傾向は、「ナタデココ」、「タピオカ」など主に外国から輸入される珍しい食素材の美味しさや機能性を強調するTVコマーシャルや番組の氾濫から端的に伺える。このように、食生活は家族の生存、健康維持とコミュニケーションに不可欠であった時代から脱皮し、経済的・時間的に余裕のある消費者個人の「ホビー」の対象として変態してきた。たとえば、ドイツ人男性の趣味ランキング調査では、第1位の「魚釣り」の次に「調理」が第2位を占めて久しい。日本では、料理サンプルを試食して美味しさの優劣を評価するゲーム性を盛り込んだTV番組などが放映されて、視聴率を高めている「飽食」の時代にある。

近未来コールドチェーンの研究開発に向けて

コールドチェーンは、ポストハーベスト・テクノロジー(Postharvest Technology)、つまり、「収穫後処理技術」と和訳されている食糧サプライチェーンの鮮度保持に関する研究開発分野として認識されている。この研究の先進国は広大な領土を有する米国であり、消費地に栄養バランスを考慮した食糧供給ネットワークを整備するためのノウハウを適用して、各州の消費者を啓蒙する実用化技術として開発されてきた。このノウハウには、冬期にカナダとの国境地帯で生産されている「リンゴ」などをフロリダのリゾート地域などの南部諸州へ、逆に夏期にはカリフォルニアやテキサス産の青果物をハローウィンやクリスマスに合わせて五大湖岸諸州やカナダへ供給して、マーケティング、ひいてはビジネスを有利に展開するためのコールドチェーン方式も含まれている。

日本では、「農食産業の活性化を図るためには海外市場へ商品の輸出を促進させることが肝要」との認識が共有されている。しかし、その希求を実現するためのビジネスモデルを構想してターゲット市場に実装した成功事例は数少ない現状にある。たとえば、ジャカルタのアセアン事務局(ASEAN HQ)では、2017年10月に国土交通省大臣やASEAN加盟国の交通大臣が参集して協議し、日本の物流規格を適用する流通システムの整備計画に合意している。この合意に対応して、日本の貨物輸送・宅配業界は東アジアを含めた事業展開を先行させている。しかし、このような現状は、日本の物流規格を適用した「ハード事業」の展開であり、生鮮青果物や冷凍食品の流通プロセスには、コールドチェーンにおける温湿度管理技術、つまり「ソフト技術」の適用が必要である。また、コールドチェーンの結節点には、生産、市場、輸送、冷蔵・冷凍保管、輸出およびマーケティングなど、多様な異業種関係者が関与する。したがって、JICA・JETRO・JIRCASなどの海外援助組織および冷凍空調関連学会などは、ASEAN全域を対象にした流通ネットワークにおける鮮度や品質維持のための基礎知識や機器設備の操作法の習得と実務訓練を実施するプログラムを提供する必要があると考えられる。さらに、熱帯産生鮮青果物を対象にした科学的エビデンスに基づく品質評価法に関する共同研究の進展も急務であり、当該品目の規格ランキング表示は、先進国や開発途上国を問わず、輸出対象国から長期商取引の最優先情報として要求される。したがって、コールドチェーン構築のノウハウを日本とASEAN加盟国の人材が共同体験する共通カリキュラムと実用の現場で体験するプログラムを実施する機会を設ける事が肝要であると考えられる。さらに、このような体験を共有して育成された人材がASEAN加盟国を拠点としてアフリカ市場に向かう熱帯ベルト地帯で社会実装ビジネスを進展させるコールドチェーン創出に貢献することになれば幸いである。