低温環境の利用技術 | 16

氷の電気的特性と雪の熱的特性

2023年12月18日

毎年2~3月頃の晴天時に植物製織物を雪の上に置き(写真1)、日射と雪による反射光を利用して、同織物の漂白と殺菌が行われています。これらの効果は、織物の繊維間についた汚れや糊を落とし、繊維の糸目と柄を際立たせる効果も生み出します。この雪晒(さら)し作業は、雪国の風物詩となっています。さらに、積雪寒冷地では、晴れた日に雪の上にタオルやふきんなどを並べて、これらの漂白することも行われています。雪晒し現象の詳細は、後述の(3)雪結晶層の様々な性質とその利活用の項で説明します。

第16回サイエンスコラムの連載講座は、氷の電気的性質と雪層の熱的性質を解説し、その利用技術についても言及します。

(1) 氷の電気的性質

氷は特異な物理的そして化学的性質を有しますが、ここでは電気的特性について解説します。

超純水は、電気抵抗が15MΩ・cm以上すなわち電気導電率が0.067μS/cm以下であり、この水の状態では、ごく微量のH+とOH-のイオンが含まれますが絶縁体に近い状態とされています。

では、超純水を凍らせた氷は絶縁体でしょうか?以下に氷の電気的特性を概説します。

(a)氷の電気伝導率特性

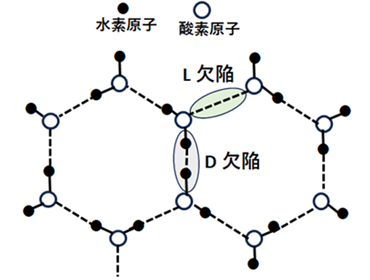

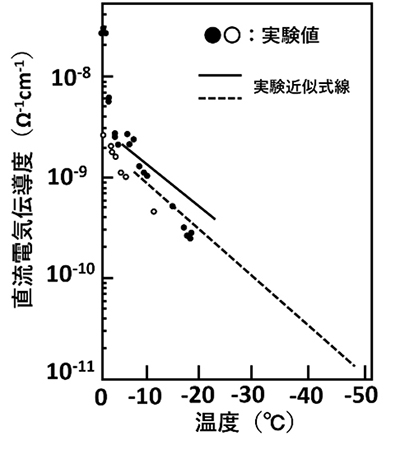

図1は、氷の直流電気伝導度と温度との関係を示したものです1)。上図の実線と破線は、精密な測定で求めた直流電気伝導度と温度の関係を、近似式の関係で示したものです。図1から明らかなように、氷の電気伝導度は非常に小さく、温度の低下とともに指数関数的に減少します。つまり、温度が低いほど、電気は通りにくくなります。また、導体である金属の電気伝導度は、一般に低温ほど大きくなります。要するに、温度が低いほど、電気は通りやすくなります。一方、トランジスタや IC の材料であるゲルマニウムやシリコンなどの、いわゆる半導体の電気伝導度は逆で、低温ほど小さくなります。導体の金属と半導体のゲルマニウムやシリコンの電気伝導度が、温度に関してまったく逆のふるまいをします。この原因は、電気伝導のメカニズムが違うからです。金属結晶は、自由に動き回れる電子で満ちています。自由電子の動きを妨げるのは、結晶格子のひずみや不純物です。その結果、温度が高くなって格子の熱振動が大きくなると、抵抗が増すことで電気伝導度が減少します。これに対して、半導体のゲルマニウムやシリコンの中には、もともと自由電子は存在しません。わずかなエネルギーが与えられると、電子が原子の束縛から解放されて、自由電子の状態に移ることができるのです。したがって、温度が高くなって熱エネルギーが与えられると、自由電子の数が増えて、電気伝導度が増加します。このように、電気伝導度の温度依存性から言うと、氷は半導体に類似しています。

図1 氷の温度と直流電気伝導度

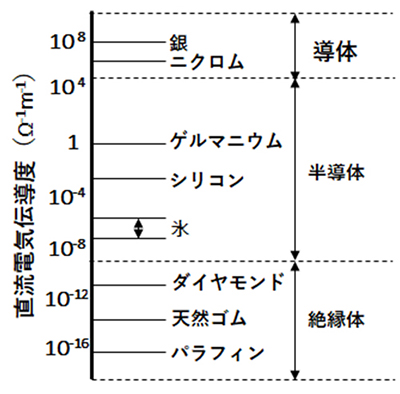

代表的物質の直流伝導度の関係を図2に示します1)。氷の電気伝導度の値は、導体と絶縁体の間にあり、やはり半導体の領域に入っています。電気伝導のメカニズムの点からも、氷はゲルマニウムやシリコンと同じように、半導体(条件により導体または絶縁体の性質を示す物質)です。

この考え方は、ゲルマニウムやシリコンは金属結合の網上を自由電子が移動する電子半導体です。氷はプロトン(水素原子H+、実際は後述する氷結晶内において水素原子が移動することで生成したヒドロニウムH3O+イオンを意味します)が氷結晶中の水素結合の網が張り巡らされたレール上をプロトンが自由に移動するプロトン半導体です。また、氷は結晶中の水分子中の酸素は固定されていますが、プロトン(水素原子)の位置が無秩序で固定されていないので、電磁波などに応じてプロトンの配向による分極が起こります。

図2 直流電気伝導度 導体、半導体、絶縁体

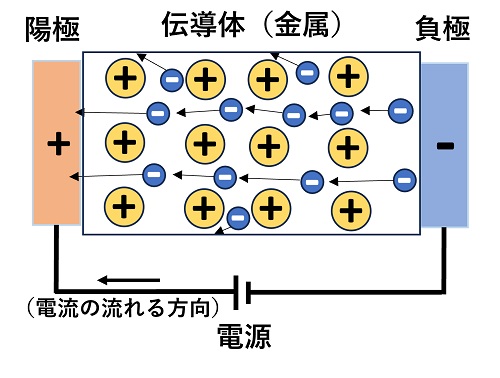

金属原子核の周りを自由に動き回っているのが金属結晶です。図3に示すように、金属結晶に電圧を印加すると、動き回っていた自由電子が電極の+側へひきつけられて移動します。金属結晶から電子が失われると電源の負極側から電子が供給されます。これが連続的に繰り返されることで電子は移動し続けます。電子の抜けた部分は+となり、電子を引き付けることになります。従って、電子の動きと電流の流れる方向は逆となります。

図3 導体(金属)の電子の流れ

前述の図1に示した氷の電気伝導現象は、どのようなメカニズムにより起こるのでしょうか?

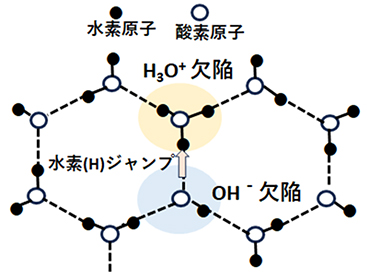

図3に示した導体(金属)のように電子の移動によるものではないようです。氷の電気伝導は、解離した微量の水素(プロトン)イオン(実際は陽イオン原子団であるヒドロニウムイオン(H3O+))と陰イオンである水酸イオン(OH-)によるイオン伝導によるものと説明されています2)。氷結晶におけるこれらのイオン形成は、図4(a)に示すように、氷結晶を形成している水素結合ネットワーク上の黄色枠内の矢印で示す水素(プロトン)がジャンプして、他の水素結合部分へ移動して発生します。すなわち、陽電気を帯びたヒドロニウムイオンと負電気を帯びた水酸イオンを生成するイオン欠陥によるものとされています。これらのイオンが欠陥上を移動するエネルギーは、氷結晶ネットワークの格子欠陥や熱振動などによるものとされています。

一方、配向欠陥は、図4(b)に示すように、1個の水素(プロトン)イオンが隣の水素結合の上にジャンプするときに生じます。結合の上に二個のプロトンの存在する部分がD欠陥であり、プロトンが空になった部分がL欠陥です。

(b)氷結晶ネットワークの電磁的特性

水素と酸素からなる氷結晶について酸素原子の配列を考えると、氷は規則正しい結晶構造と言えますが、プロトン(水素原子)の配列を考えると、無秩序な非結晶と言えます。図4で示したように、プロトン(水素原子)の無秩序配置には、イオン欠陥と配向欠陥が関係します。また、氷の直流電気伝導度は、イオン欠陥の濃度で決まり、氷の誘電率は、配向欠陥の濃度に依存すると報告されています1)。その結果、氷は半導体の性質と誘電体(絶縁体)の性質を併せ持つことになります。

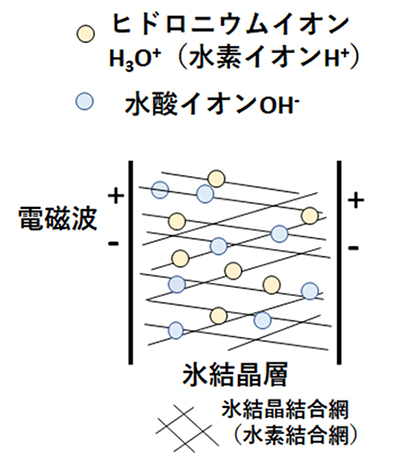

図5は、氷結晶ネットワーク層に電磁波(電場+と-に周期的変化)を印加した場合のヒドロニウムイオン(H3O+)と水酸イオン(OH-)は、回転運動して一定の誘電分極を生じ、新たなヒドロニウムイオンや水酸イオン配置となります。このとき、各イオン双極子の回転による電荷分布の変化は電流、すなわち電気伝導度を意味し、さらに生じた誘電分極の大きさは電気容量である誘電率となります。

図5 電磁波と氷結晶格子上のヒドロニウムイオンと水酸イオンの状態

上述の図1で示した電気伝導度と温度の関係は、直流の場合の例です。では氷に交流を加えた場合には電気伝導度はどのように変化するのでしょうか?

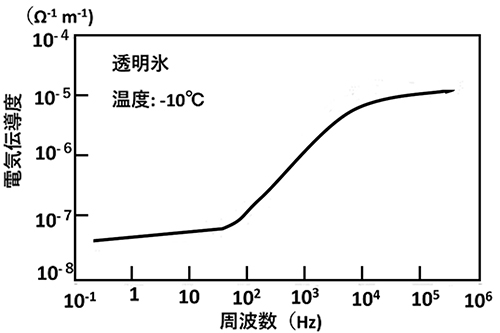

図6には、周波数が0.1Hzから1MHzの範囲で-10℃における、氷の電気伝導度を示しています3)。交流電場の周波数が増えると、電気伝導率は約100Hzと10kHzの間で約100倍も増えています。周波数が10kHz以上で、氷の電気伝導が増えるのは氷の誘電率の変化とも関係しています2)。

図6 氷層における電磁波周波数と電気伝導度の関係

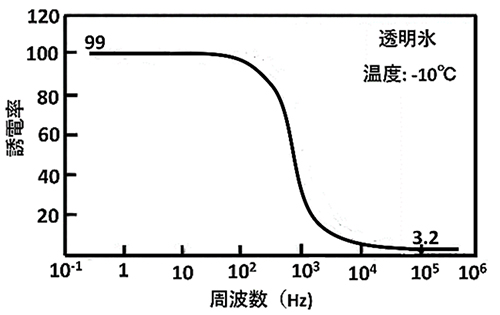

図7は、-10℃における氷の誘電率の周波数特性を示しています3)。誘電率は、コンデンサーの働き、すなわちコンデンサーが内部に電気を蓄える能力(電気容量)の大小を表します。誘電率は、電気伝導度とは逆に、約100Hzと10kHzの間で約20分の1に減少しています。

低周波側の値(静電的誘電率)は99、高周波側の値(高周波誘電率)は3.2です。低周波側の99という値は、上述の水分子双極子の配向分極によります。また、誘電率が100Hzで急激に減少するのは、水分子双極子の回転が、電場の変化に追従できなくなることによります。

図7 氷層における電磁波周波数と誘電率の関係

(2) 電磁波と氷の関係の利用例

(a)マイクロ波(電子レンジ)による氷結晶層への影響

電子レンジの周波数は2450MHzであり、マイクロ波の領域に属します。

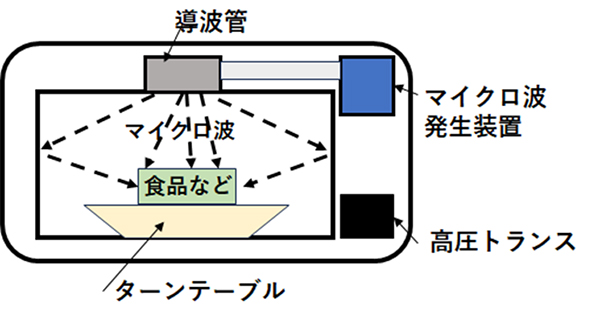

図8に示す電子レンジ内マイクロ波の状態は、周波数が2450MHzであり、1秒間に24億5000万回もプラスとマイナスが入れ替わります。すなわち、1秒に24億5000万回振動することになります。水を、電子レンジに入れて電磁波であるマイクロ波を当てると、電界が交互に変化し、電気双極子である水の向きが交互に変化して振動します。この振動により、摩擦熱が発生します。電子レンジは、水が比較的温まりやすいように周波数を選んでいます。実際、水が強く共振する周波数は、2450MHzの100倍も大きな周波数ですが、多くの食品素材には水が含まれているので、2450MHzの周波数でも十分です。

では、氷は電子レンジで融解するでしょうか?誘電率は、上述のように電極板間にある媒質(水など)の誘電分極のし易さを表します。5℃の水の誘電率は約77であり、-10℃の氷の誘電率は、3.2以下と非常に小さいものです。電子レンジの周波数2450MHzの電磁波は、この氷の誘電率の小ささにより、氷結晶にほとんど吸収されずに、氷結晶層は電子レンジで融解しづらいことになります。

図8 電子レンジ内のマイクロ波の状態

多くの食品では含水率が高いので、誘電損率*1が高く、熱伝導を利用した加熱法よりも電子レンジの方が加熱効率は高くなります。一方、氷の誘電損率(加熱効率)は水の誘電損率に比べて極めて小さいです。誘電損失は、水分子双極子の回転により水分子同士が摩擦することによって起こります。氷の場合は水分子が結晶構造となっているために、マイクロ波の周波数においては、水分子双極子の配向分極などがほとんど起こらず、誘電損失も無視できる程度となります。水と氷の電磁波エネルギー吸収性の大きな違いが、マイクロ波解凍において大きな問題となります。凍結した食品を解凍する場合、一部が一旦融解するとその場所の誘電損率が大きくなり、より発熱するようになります。そのために、中心部はまだ凍っているのに融解したところは煮えてしまう、熱暴走が起こり、これをランナウェイ現象と呼んでいます。

*1 誘電損率、誘電損失:誘電体に交流電場をかけたとき、分極が周波数に追随できなくなり、その遅れ分が熱エネルギーとして失われ誘電損失となり、その割合を誘電損率といいます。

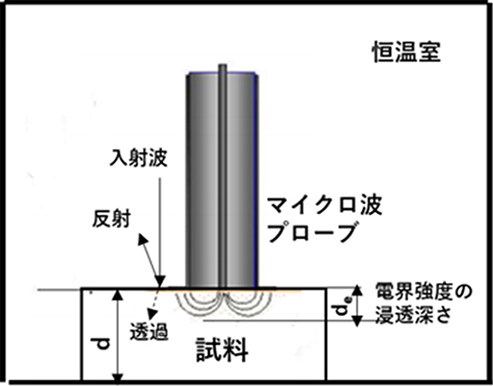

図9は、冷凍食品の解凍状態を試料とした比誘電率の測定装置を示しものです。マイクロ波プローブからのマイクロ波による静電容量特性を実測して、比誘電率 ε = Cd/(ε0 S)を求めます。

ここで、C:静電容量(F)、d:試料厚さ、ε0:真空状態の誘電率、S:試料面積です。食品試料は電子レンジ(マイクロ波2450MHz)にて解凍されて、比誘電率が測定されます。

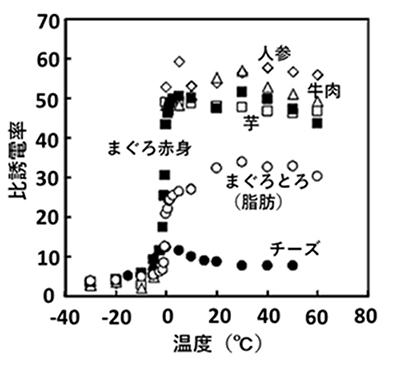

図9 マイクロ波照射装置の概要

冷凍食品の融解にともなって、食品の誘電物性も大きく変化します。凍結領域も含めて温度を変えて測定した各種食品の比誘電率を図10に示します4)。水分を多く含む食品(まぐろ赤身、牛肉、人参)では、食品の種類によらず、誘電物性の値に大きな差がないことが分かります。しかし、水分の少ないチーズやまぐろとろの場合、融解状態(正の温度)での比誘電率は、先述の水分の多い食品より、下がります。全ての食品について凍結温度(負の温度)範囲で比誘電率の値は小さく、融解に伴い急激にその値は大きくなる傾向となります。これは凍結状態では食品内の水分子間の束縛力が大きく、水分子双極子が自由に回転できないために、誘電損失が減少するためです。

図10 食品の比誘電率と温度の関係

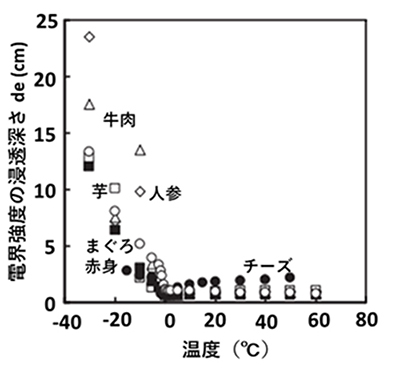

図11は、マイクロ波電界強度の浸透深さdeに関して、凍結状態(マイナスの温度)と解凍状態(プラスの温度)の関係を示したものです4)。氷が存在するマイナスの温度では、比誘電率が小さく、マイクロ波の吸収が小さいために、浸透深さが大きくなります。一方、プラスの温度では、比誘電率の大きな水の存在でマイクロ波の吸収が大きく、その浸透深さは小さいものとなります。

図11 食品の電界強度の浸透深さと温度の関係

(b)氷層の電磁波による融解現象

均一加熱法の一つとして、電子レンジで知られるようなマイクロ波の照射・吸収による加熱法は広く用いられています。家庭用電子レンジの周波数(2450MHz)では、液体の水(H2O)やタンパク質の分子内振動を励起し、水の凝固点以上の温度域における急速かつ均一加熱を可能にしています。しかしながら、家庭用冷凍庫内で-20℃近傍に凍結された食品を家庭用電子レンジで解凍しようとすると、食品の表面がかなり熱くなっているにも関わらず、食品の中は殆ど解凍されていない状態(ランナウェイ現象)が起こります。これは、前述のように電子レンジの電磁波周波数が、氷の吸収しやすい周波数とは異なるためです。

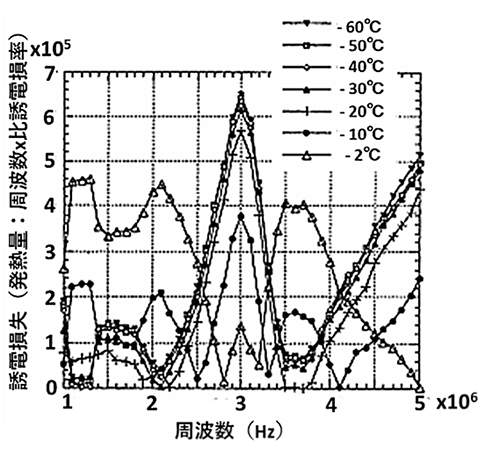

図12に温度が-60℃~-2℃、周波数が50Hz~5MHzの範囲にわたって測定した氷の誘電損失(発熱量)を示します5)。電界強度が一定の場合、単位時間、単位体積の氷の誘電損失(発熱量)は周波数と比誘電損率の積に比例します。図12から氷の比誘電損失が周波数と温度に強く依存していることが分かります。周波数3MHz程度に見られる誘電損失のピークの温度依存性が大きく表れています。周波数3MHz近傍の負の温度係数領域は均一加熱に適しています。

厚さ0.2mの氷層においては、2.7MHz~3.2MHz周波数範囲の電磁波を印加することにより、氷はより急速かつ均一に解凍できます。さらに、印加電磁波の電界強度を増加すると、急速均一加熱効果はより強くなる傾向にあります。

図12 氷層の誘電周波数と誘電損失(発熱量)の関係

(c)レーザー波による氷内面加工

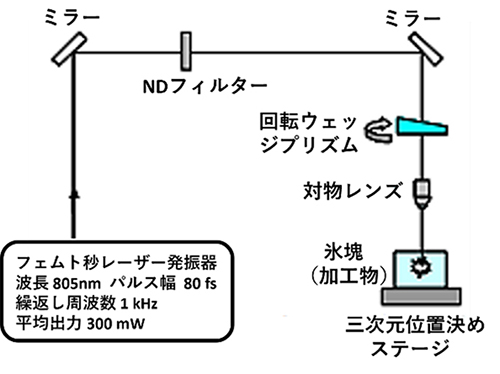

透明材料の場合、一般的なレーザーでは光が物体を通過し、内部加工が困難ですが、フェムト秒レーザーを使用すると、氷層内部への3次元加工が可能です。フェムト秒レーザーは、数フェムト~数百フェムト秒(フェムトは1000兆分の1)で発光する短パルスレーザーの一種です。パルス間隔が短いことから、熱が伝わる前に照射の周辺部が蒸散するため、加工部への熱影響が少ない特性を有します。フェムト秒レーザー線の幅は約100μm(マイクロは100万分の1)のため、加工痕の視認が困難です。図13に示すように視認性向上のため、回転ウェッジプリズムを使いレーザー光を曲げると同時に、プリズムを回転させて加工痕を約2mmまで拡大しています。写真2は、アイスモールド(氷の型)で作成した氷球内部に、英文字を同レーザーで加工描画したものです6)。

図13 フェムト秒レーザーによる氷加工装置の概要

写真2 フェムト秒レーザーによる氷球内部の文字描画

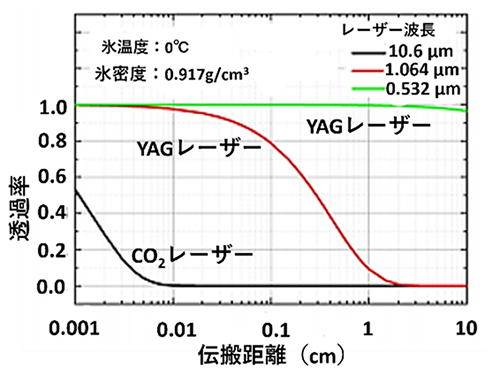

(d)CO2レーザーによる氷層の内部融解

氷河・氷床底面および深部における生命体の検出や化学解析を目的とする場合には、熱水ドリルや氷コア掘削機ではコンタミネーション(不純物)の影響があります。生命維持の縁に生きる生命体の検出と化学解析を目的として、掘削・切断にレーザーの利用が可能です。氷にレーザーを照射したときの氷の長さ(伝搬距離)と透過率の関係を図14に示します。吸収係数が高いほど光は氷層内で減衰します。CO2レーザーの波長10.6µmは伝搬距離0.01cm程度、Nd:YAG(ネオジムヤグ)レーザーの波長1.064µmは伝搬距離2cm程度でほぼすべて吸収されます。一方、Nd:YAGレーザーの波長0.532µmの場合はほとんど吸収されません。従って、CO2レーザーや波長1.064μmのNd:YAGレーザーの照射で氷コアの内部をピンポイントで融解が可能で、氷コア中の生命体などの抽出が可能となります7)。

図14 氷内伝搬距離と各波長における透過率

(e)紫外線レーザーによる氷コアのラベリング

紫外線レーザー(波長355nm)は、微生物から蛍光スペクトル*2が得られ、鉱物などからは蛍光スペクトルは得られないことから、氷コア内の微生物などの特定に非破壊状態で観察できます。写真3は、氷コア内のある微生物のラベルフリーイメージング(細胞や生体組織を染色することなくイメージングする)で計測できる状態を示しています8)。

*2 蛍光スペクトル:一定の光源で励起された分子が蛍光を発光する際に放射された光子の数、すなわち、光の強度を波長の関数として検出したものです。

写真3 紫外線レーザーを照射した氷コア内微生物のラベルフリー計測

(3) 雪結晶層の様々な性質とその利活用

(a)雪焼け

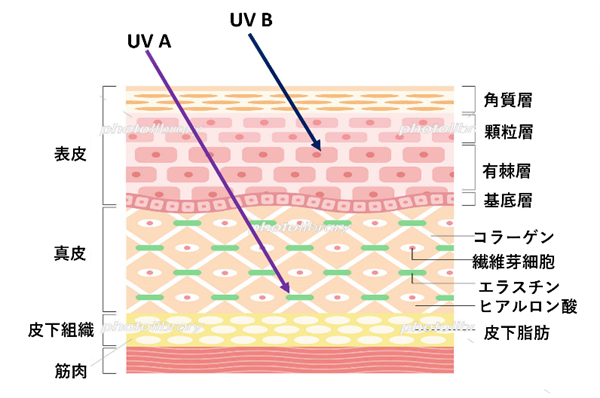

雪焼けは、太陽光線による紫外線が直接肌に照射する分と雪面で反射した紫外線も加わって起こる日焼けです。このように雪やけは紫外線による皮膚へのダメージが通常の日焼けの2倍近くなる厄介なものです。雪焼けの症状は、肌が赤くなったり、ひりひりしたりする症状(サンバーン)が現れます。このサンバーンを起こすのは図15に示す波長の短いUVB(波長280~320nm)で、表皮に浸透して皮膚がやけどをしている状態で、時間が経過すると水ぶくれやむくみを生じ、シミや皮膚がんの原因となります。一方、紫外線のうち波長が長いUVA(320~400nm)は皮膚の奥にある真皮まで届き、コラーゲンやエラスチンにダメージを与えてしまいます。その影響が蓄積すると、肌のハリや弾力は失われ、しわの増加につながります。肌の老化に大きく関係しているのは、このUVAです。さらに、雪焼けは、紫外線のダメージを受けて目が充血したり痛くなったりする「雪目」の症状が出ることもあります。雪目は、目の表面にある角膜が紫外線によって傷つくことで起こります9)。

図15 雪焼けによる皮膚内部の状態

(b)雪晒しの原理

和紙の原料である黒皮(表面の茶色い皮)付きの楮(こうぞ)の皮を一晩水につけ戻し、冬季の寒気に晒して、その水分を凍らせます。水分の凍結による膨張作用で、分離した黒皮をはぎ取ることで、和紙の原料を作ります。写真4は、和紙の原料である楮を1~2月頃に雪の積もった晴れた日に、雪面上に並べて漂白している状態を示しています。太陽の紫外線と雪の水分の機能で、濃い緑色をした楮の皮がきれいなクリーム色に漂白されます。

写真4 和紙原料である楮の雪晒しによる漂白状態

雪晒しによる漂白の原理を以下に説明します。

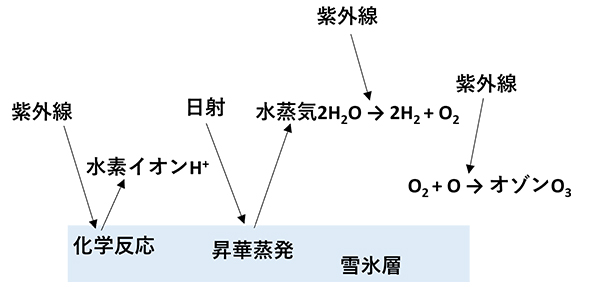

図16に示すように直射日光と雪からの反射光による強い紫外線を受け、水蒸気の一部が水素(H)と酸素(O)に解離します。酸素(O)はより安定なオゾン(O3)または酸素ガス(O2)になり、オゾン(O3)はさらに安定な酸素ガス(O2)になるか、または水素(H)と反応して水(H2O)になります。

漂白作用を持つのはこのオゾンで、昔からオゾンや酸素を発生する漂白剤が黄ばんだ繊維を白くするために使われています。化学の知識も少ない昔から、雪晒しの効果に気付いた先人の知恵には驚かされます。広く使われている、オキシドールもオゾンと似た酸化作用を持つ漂白剤で、殺菌消毒作用も持っています。また、雪晒しの消毒効果は、強い紫外線による殺菌効果とオゾンによる殺菌効果が合わさった相乗効果と言えます。

図16 雪晒しの漂白メカニズム

(c)雪の熱的性質

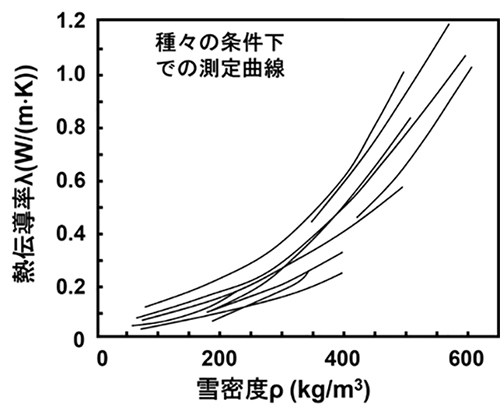

図17は、雪の密度と熱伝導率の関係を示したもので、各データのばらつきは、雪の構造(粒子の大きさ、その結合度合い、降雪よりの経過時間)や測定方法などで生じています10)。参考までに、雪の構成要素である透明氷の熱伝導率は、2.2W/(m・K)です。

空気含有の大きい低密度の雪の熱伝導率は小さく、空気の熱伝導率(= 0.0242W/(m・K)、0℃)へ近づくことになります。低密度雪層は断熱性を有することになります。

図17 雪層の熱伝導率と温度の関係

以下に、雪の断熱効果を利用した例を紹介します。

(d)かまくら内はなぜ暖かいか

かまくら(雪室)は雪で作られた小屋のことで、北極圏に住むイヌイットという先住民族が伝統的に仮住まいとして使ってきたもので、我が国では写真5に示すような形状の小規模のかまくらが豪雪地帯で作られています。雪は冷たいのに、かまくらの中は外よりも暖かい空間となります。

かまくら内は、人体からの代謝熱や暖房源から温められた空気が上昇し、かまくら内側雪層により冷やされた空気が下降する自然対流により、かまくら内空気温度が維持されています。

かまくらの雪層は、その断熱性(雪の低い熱伝導率)により、かまくら内熱源の外気への熱伝達を抑えることで、かまくら内の空気温度が維持されることになります。なお、低温の外気がかまくら内への侵入を極力少なくする目的で、かまくらの出入口は、風下に設けられています。

写真5 かまくらの外観

(e)雪下野菜

雪国では、冬季は気温低下や降雪・積雪により野菜の栽培が困難になります。そのため、晩秋に収穫した野菜を降雪下の土壌中や雪層中に保存した雪下野菜が、厳しい冬を乗り越える(越冬)ための保存食として発達しました。

雪の中は、雪の断熱作用で大気がマイナス温度でも常に0℃程度の状態で保たれ、野菜は自身の持つアミノ酸を糖分に分解し凍結しないようにするために、糖度が増加します。また、0℃程度という条件だけでは野菜がパサパサになってしまいますが、雪の下に埋めることで雪が地熱によりほどよく解けて水分が保たれるので、みずみずしさが増します。

雪下野菜と呼ばれるこのような野菜は、キャベツや白菜、大根や人参などが代表的です。特に北海道では写真6に示す「越冬キャベツ」や「雪の下大根」などが有名で、高い糖度とシャキシャキとした食感が特徴です。

参考文献

- 1)前野紀一、氷の科学、北海道大学出版会(2006)、頁94

- 2)前野紀一、氷の科学、北海道大学出版会(2006)、頁102

- 3)前野紀一、氷の科学、北海道大学出版会(2006)、頁103

- 4)酒井昇、食品の誘電物性とマイクロ波加熱、日本食品工学会誌11巻1号(2010)、頁19

- 5)白香蘭 ら、食品や生体の解凍を目的とした誘電加熱における氷の誘電損失特性、冷凍、第75巻第872号(2000)、頁10

- 6)神谷真好 ら、レーザーマイクロプロセッシングのための光計測・制御技術の開発、静岡県プロジェクト研究成果集(2009)、頁3

- 7)櫻井俊光 ら、レーザーによる氷の融解に関する研究、雪氷研究大会(北見、2013年)、頁17

- 8)櫻井俊光、紫外レーザーを用いた氷コア内微生物のレベルフリー計測、レーザー・クロス 第308号(2013)、頁1

- 9)今川耕太郎ら、光が皮膚に与える影響、日本レーザー医学会誌、第32巻、第4号(2012)、頁445

- 10)稲葉英男、福迫尚一郎、低温環境下の伝熱現象とその応用、養賢堂(1996)、頁31