低温環境の利用技術 | 09

凍着現象の基礎とその利用技術

2020年11月11日

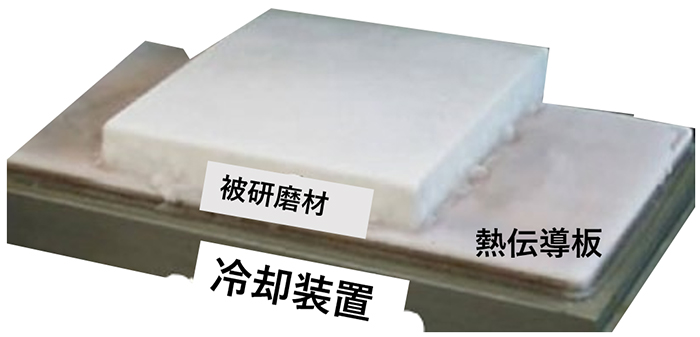

写真1 冷凍チャックによる凍着状態

写真1は、中央の白く見える四角形の被研磨材料であるセラミック材を固定金具(クランプ)のない状態で固着している様子を示したものです1)。この状態で、被研磨材表面全体の研磨処理などをすることができます。被研磨材料の固定は、冷却材料の底部と冷却面との間に生成した氷層の付着力を利用した冷凍チャックにより行われています。生成した氷結晶と被研磨材などの物質間の付着力は、凍着力(凍り付く力)と呼ばれています。冷凍チャックの詳細は、本文において説明します。

(1)凍着現象など

冷凍庫内の冷えた氷(-10℃程度)を指で触ると、指と氷がくっつくことを経験した人は多いと思います。なぜ、指と氷はくっつくのでしょうか?まず指(体温)による熱で指に触れている部分の氷の融解が起こり、融解水が指の表面の指紋やしわの隙間に入り込み薄い水膜を形成します。ここで、氷の熱伝導率(2.2W/(m・K))が、指の表皮の熱伝導率(指の含水率で0.21~0.62W/(m・K)範囲で変化する)に比較してかなり大きいために、氷の保有する冷熱が素早く伝わり、形成された薄い水膜を凍結させて、氷結晶層が生成されます。この氷結晶が指紋や指のしわに対して楔(くさび)の役割を果たします。この氷の楔は接着機構の一つである投錨(とうびょう)効果*1(Anchor effect)として作用し、指と氷がくっつくことになります。

*1:接着剤や塗装において、材料表面の微細な凸凹に接着剤などが木の根のように入り込み硬化することで接着力が高まる効果のこと。

また、寒冷地に住む人に対して、低温状態(氷点下の温度)にある金属に直接触らないようにと注意喚起が行われています。これは、金属表面にある湿気又は過冷却水や皮膚の保有する水分が、低温金属の有する冷熱で一瞬のうちに凍結して、投錨効果により皮膚と金属表面がくっつくことになります。このようなくっついた状態で、無理に指を剥がすと、皮膚が剥がれて、けがをすることになります。その場合は、氷点以上の水や温水をかけることで氷を融解させて、指を剥がすことができます。このように、二つの物体間に水膜が形成されると、氷点下環境のもとで水の凍結により生成した氷結晶が接着剤の役割を果たして、二つの物体を接合する現象を凍着(Ice adhesion)と言います。一方、車の窓ガラスとワイパー間に水分や湿気が存在する場合には、氷点下の気温や放射冷却から、その水分や湿気による結露水が凍結して凍着現象が起きます。その凍着力により、ワイパーが動かずにモーターが焼き付くこともあるため、寒冷時にはワイパーを窓ガラスから離しておく必要があります。

(a)屋根材料と雪氷間に発生する凍着のメカニズム

積雪地域では、屋根上の雪氷を処理するために、屋根を傾斜した落雪型屋根が多く採用されています。屋根雪氷と屋根ふき材との間に凍着現象が起きた場合には、その凍着抵抗力が屋根雪氷の滑落を抑制するが、さらに積雪の進行で屋根の積雪荷重の増加や屋根裏からの入熱による積雪氷の融解による滑雪氷の発生が、いわゆる落雪氷事故の発生につながることになります。

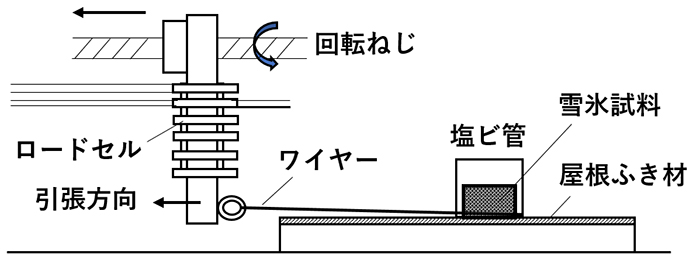

各種屋根ふき材の凍着強度測定は、図1に示すように各種の屋根ふき材試料上に凍着させた雪氷体をせん断剥離させる方法で測定しています2)。

図1 屋根ふき材の凍結強度(せん断応力)測定装置

各試料表面への雪氷体の凍着方法は、湿潤凍着、準湿潤凍着および乾燥凍着の3通りの方法で凍着させています。湿潤凍着は屋根ふき材上に塩化ビニール管を置き、管内に水道水を注ぎ、所定の冷却温度で凍着させています。準湿潤凍着は塩化ビニール管内に予め多結晶氷を生成させて、この氷下面に均一に水道水を噴霧した後、屋根ふき材の上に載せて凍着させています。乾燥凍着は塩化ビニール管内に氷を作製し、この氷をそのまま屋根ふき材の上に載せて凍着させています。屋根雪氷が凍着するときの屋根面温度を-2℃および-10℃に設定して、凍着時間はそれぞれ10時間および3時間として試験を行っています。

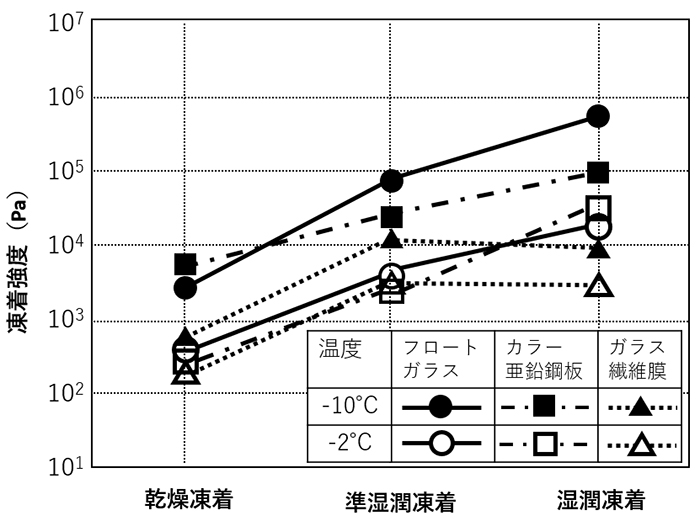

図2は3種類の凍着状態ならびに屋根ふき材における凍着強度(せん断力)の実測結果を示したものです。屋根ふき材としては、・フロートガラス(Rz*2=0.03)・カラー亜鉛鋼板(Rz=1.16)・ガラス繊維膜(Rz=21.84)の3種類を試験の対象としています。

フロートガラスおよびカラー亜鉛鋼板は-2℃および-10℃の温度においても乾燥状態、準湿潤状態、湿潤状態の順に凍着強度が高くなります。同様に、ガラス繊維膜の凍着強度は乾燥状態よりも準湿潤状態が高くなりますが、準湿潤状態と湿潤状態はあまり変化していません。このように、材料および凍着界面に介在する水分量(界面水分量)によって凍着強度は異なります。

*2:表面粗さ。ここでは10点の平均粗さ。単位はµm

図2 凍着状態と凍着強度の関係

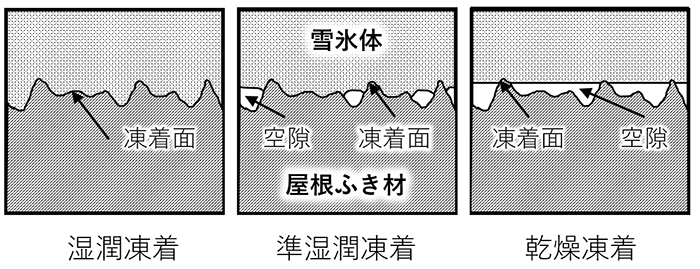

また、図3のように、雪氷体と屋根ふき材との界面に十分な水分が介在する湿潤凍着では屋根ふき材あるいは雪氷体表面の形状に沿って密接に凍着し、その結果凍着面積が最大となり凍着強度も大きくなります。一方、乾燥凍着では屋根ふき材あるいは雪氷体の凸部に限られる部分的な凍着となり、凍着面積が減少して凍着強度が小さくなります。さらに、屋根ふき材の表面粗さの影響としては、ガラス繊維膜やカラー亜鉛鋼板のように表面粗さが大きい材料の場合は材料表面の凹凸が凍着強度に影響するのに対し、フロートガラスのように表面粗さが小さい材料の場合は主に雪氷体の凹凸が影響することになります。このように、凍着面積や凍着強度は屋根ふき材表面の形状や凍着時の界面水分量に応じて変化することになります。

図3 各種凍着における雪氷と屋根ふき材の境界状態

(b)着氷や着雪現象について

凍着と類似した言葉である付着(Adhesion)は、異種の二つの物質が接触したときにくっつき合うことを、固着(Fixation)は他の物質としっかりくっつくことを意味します。

付着や固着物質氷の場合を着氷(Ice coating)と呼び、雪の場合は着雪(Snow landing)と呼んでいます。着氷や着雪現象は、輸送機器や建物などに災害を及ぼすもので、従来からその対策が取られています。例えば、冬期において高緯度地域を航行する船舶は、主に過冷却状態にある海水の飛沫が船体に凍着し、重心の変化で船体の復元性能が失われて、転覆に至る場合もあります。航空機が過冷却水滴である雲粒(雲)内を飛行するとき、雲粒が機体に衝突して凍結を起こし、その生成した氷が空気抵抗を増加することになります。

また、地上では樹木などに着氷することで、重みを増して枝や幹が曲がったり折れたりすることがあります。送電線の着氷雪は、過冷却水滴が電線に着氷そして降雪による着雪を伴うもので、電線の空気力学的特性の変化に伴う持続性振動による電線の疲労や電線相互の接近による電気的ショートなどを起こして断線や送電線鉄塔の倒壊事故となる場合もあります。

このような着氷や着雪対策は、衝撃力による雪氷層の破壊離脱、加熱融解、低融点水溶液散布などによる融氷や融雪剤の散布、着氷・着雪防止用塗料の塗布そしてシリコンやテフロンなどの疎水性コーティング剤などによる処理が行われています。

(c)低温硬化現象について

一般に、粘性や塑性を有する物質は、温度の降下に伴い粘性や塑性が変化して硬化や脆性化するようになります。高分子材料などは温度の低下とともに、柔らかいゴム状結晶組織からガラス化転移温度を経て硬いガラス状非結晶組織へと変化します。

このような物質の温度降下に伴う硬化現象の利用例として以下の事項があります。

ガムなどが靴底や衣類に付着・固着した場合には、ビニール袋に氷を入れて、ガム部分を低温硬化することで、簡単にガムを剥がすことができます。衣類の場合は、氷の入ったビニール袋を二つ用意して衣類の両側から冷却すると効果的です。

また、切手の貼ってある封筒やはがきを冷凍庫に十数分入れておくと切手の接着剤が粘性を失い、簡単に剥がすことができます。

(2)凍結現象の利用技術

氷の凍着力を接着剤として利用した技術には、機械加工分野では冷凍チャックなどが実用化されており、今後他の分野でも凍着力の利用が期待されています。

(a)凍着力発生のメカニズムについて

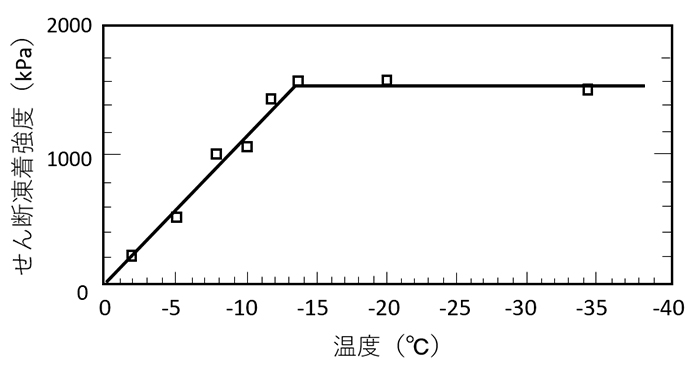

二つの被凍着物体間に生成させた水膜から凍結により発生した氷結晶と被凍着物体間の凍着力発生のメカニズムは、前掲の図1に示すような凍着強度(せん断力)試験装置を用いた試験結果から説明することができます。図4は、塩化ビニール製容器内に充填した水を凍結させて、被凍着物体として滑らかな表面を有するステンレススチール板を対象とした場合におけるせん断凍着強度(せん断凍着応力)を示したものです。せん断凍着応力は、-13℃までは温度の降下ともにほぼ直線的に増加し、-13℃以下の温度では一定の値となります。前者は氷結晶とステンレススチール板との凍着面に関して、温度降下とともに、凍着力に寄与する氷結晶が増加することとされています。一方、後者は氷結晶自身が破壊されることで温度依存性が無くなることに起因しています。すなわち凍着しているステンレススチールと氷層の面の凍着強度が氷自身よりも大きいことになります3)。

氷結晶が被凍着物体に凍着するメカニズムとしては、

- ①被凍着物体の凸凹に基づく機械的相互作用

- ②共有結合などの化学的相互作用

- ③ファン・デル・ワールス力に基づく物理的相互作用

- ④水素結合に基づく氷結晶の有する静電相互作用(双極子モーメント)

があります。

滑らかなステンレルスチ-ル板は金属であることから表面に電荷が存在しており、④の静電相互作用の影響が凍着強度に大きく影響を及ぼしていることになります。

図4 ステンレススチール板のせん断凍着強度と温度の関係

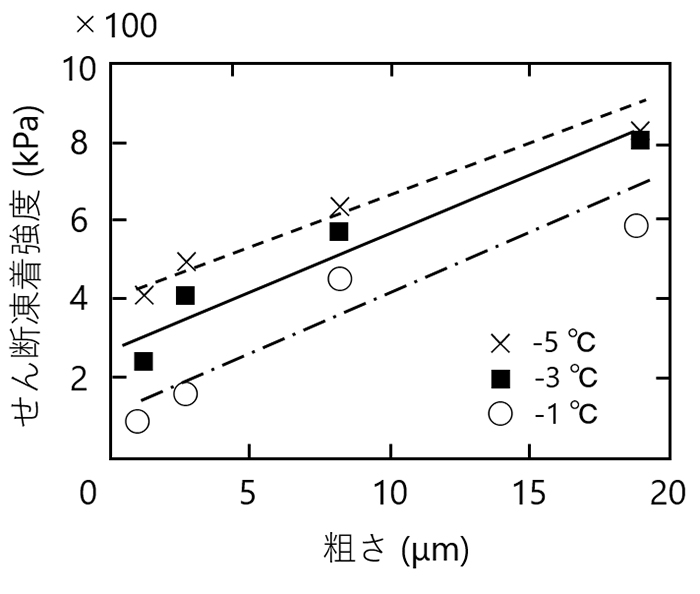

図5は、被凍着物体として高分子材料であるポリカーボネートの表面粗さを変えた場合のせん断凍着強度の関係を示したものです。表面粗さの増大とともにせん断凍着強度の増大がみられ、表面の凸凹面へ氷結晶が成長して、その投錨効果を反映したものです。また、温度の低下とともに、せん断凍着強度の増加している様子もわかります4)。

図5 ポリカーボネートのせん断凍着強度と被着材表面粗さの関係

(b)冷凍チャック

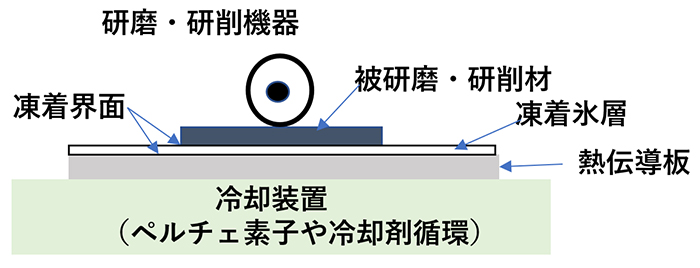

機械加工分野における工作物の固定方法としては、バイス(万力)やマグネットチャックそして真空チャックなどがあります。多くの場合はマグネットチャックが用いられますが、非磁性体であるセラミック、超硬合金、オーステナイト系ステンレス鋼そして非金属などに対しては、凍着現象を利用した冷凍チャックが利用されています。図6は、冷凍チャックの概要を示したもので、冷却装置(ペルチェ冷却素子や冷却剤循環システムなど)上に熱伝導板(銅板やアルミニウム板)を取り付けて、その表面に水膜を形成した後に、被研磨・研削物を設置します。この状態で冷却を始めると水膜が凍結して氷層が形成され、その凍着力により被研磨・研削材が固定されます。この凍着した被研磨材面の全体を研磨・研削機で加工することができます。冷凍チャックによる除熱効果により、研磨・研削工具の寿命が長くなるメリットもあります。

図6 冷凍チャックの概要

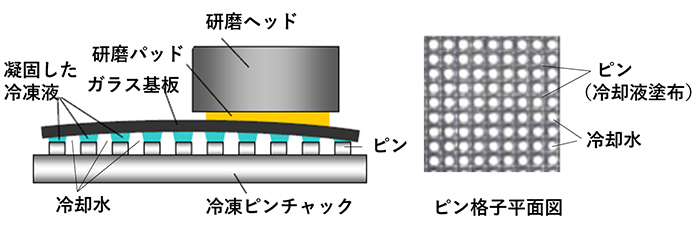

石英ガラス等の平坦化研磨に、図7で示す冷凍ピンチャックが利用されています。格子状に配列された多数のピン上に冷凍液(凝固点17℃程度)を塗布し、被研磨材である石英ガラスを冷凍液に接するとメニスカス力*3によってピンと石英ガラスが冷却液を介して付着するようになります。冷凍チャックを冷却し、さらに3℃程度の冷却水を格子間に流動させると冷凍液が凝固して凍着が起こり、石英ガラスが固定されます。その後、研磨パッドを介して石英ガラス表面を研磨して、平滑な石英ガラス面が仕上がります。被研磨材には石英ガラス以外のシリコン材なども冷凍ピンチャックにより、平坦化が可能です5)。

*3:二つの固体間に存在する液体が両固体をつなぐ架橋を形成し、固体同士を引きつける力

図7 冷凍ピンチャック装置の概要

(c)畜産物・漁業産物の凍着の利用

豚やブロイラーなどの畜産物や魚の皮剥加工への凍着現象の利用は、刃物を利用せずに加工処理技術の自動化や生体外皮毛に付着した汚染物質の拡散防止など衛生的処理技術の展開に役立つものです。

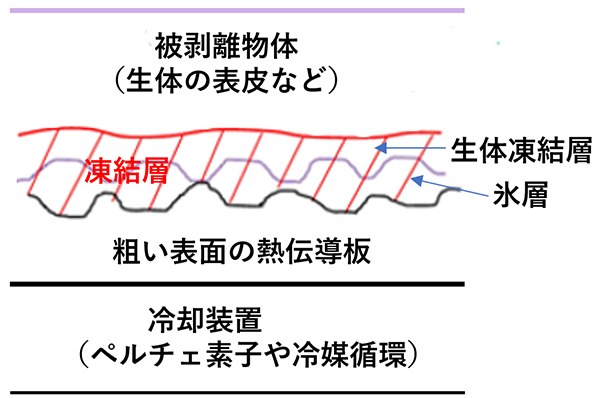

図8は、生体表皮の剥離に、凍着力を利用する概念を示したものです。まず、生体などの被剥離物体の表面に粗さ(凸凹)加工を施した金属製熱伝導板上に水膜層を形成し、その上に生体などの被剥離物体を取り付けます。その後、冷却装置を稼働させて、水膜と被剥離物体内の水分を凍結させて、凍着力を発生します。その後、被剥離物体を引き剥がすことで、生体などの表皮を剥離することができます6)。

このような生体の表皮の剥離加工と類似した技術には、包丁を使わない冷凍魚の皮引きがあります。冷凍魚の表面が少しだけ解凍された状態にして、尻尾の近くに包丁により少しだけ皮と身の間に切り目を入れて、魚皮を引き剥がす技術は従来から調理関係の分野で利用されています6)。

図8 生体表皮の凍着剥離の概念図

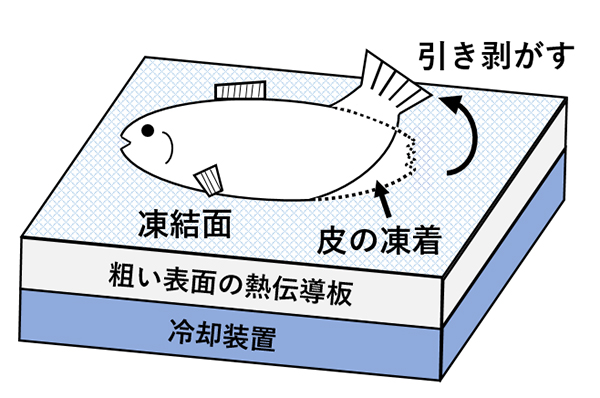

図9は、魚の皮と身を凍着現象を利用して分離する例を示したもので、魚の両側に凍結面を配置することで、一気に皮を剥ぐことも可能です。

図9 魚の皮の凍着現象を利用した剥離技術

その他に、魚市場では、冷凍マグロなどのセリにおける値札は、まず水に濡らしたのちに冷凍マグロなどへ貼り付けており、ここでも凍着力を利用しています。また、金属こてやピンセットを冷却して、掴みづらいゲル状物体などに当てることで、ゲル状物質などを移動することが可能であり、これも凍着力を利用したものです。このように凍着現象は、今後様々な分野での利用が期待されています。

参考文献

- 1)小林勝、極低温金属加工、日刊工業新聞社、(1998)、頁105

- 2)伊東利幸ら、日本建築学会論文集、470号(1995)、頁43

- 3)前野紀一、日本雪氷学会誌、68巻(2006)、頁451

- 4)鎌田慈ら、寒地技術シンポジウム論文集、(1996)、頁422

- 5)多田一生ら、精密工学会学術講演論文集、(2015)、頁489

- 6)稲葉英男、日本機械学会誌、99巻(1996)、頁31