低温環境の利用技術 | 15

氷や雪結晶と電磁波の基礎およびその利用技術

2023年6月20日

氷河のクレパス(写真1(a))や氷の彫刻(写真1(b))などは可視光線のもとでは、青白く見える場合があります。なぜ、青白く見えるのであろうか?青白く見えるというのは、氷が青いからではなく、青白い光だけを透過や反射をするからです。氷の塊は、小さな氷の結晶からできていていますが、その氷結晶を作っている水の分子の伸縮・回転や変角振動が波長の長い赤の色を中心に吸収し、その結果青い光だけが氷塊の隙間を透過や反射を繰り返すことで見えるようになります。正確に言うと、紫の色も出てきますが人間の目は紫を感じにくいので、氷が青白く見えます。

氷が青白く見える現象の詳細は後述の項目(2)(a)をご覧ください。

第15回の連載講座は、雪氷結晶と電磁波の関連について解説します。さらに、電磁波を利用した雪氷関連の利用技術について説明します。

(1)電磁波の基礎

(a)電磁波の性質

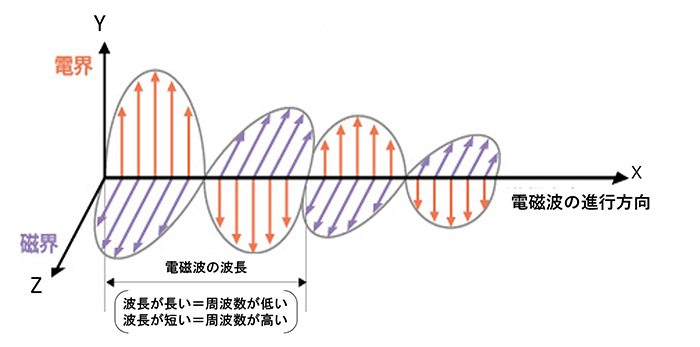

電界の変化によって磁界が生じ、磁界の変化によって電界が生じます。その結果、周期的な磁界や電界変化が波となって伝搬します。このような波を電磁波と呼んでいます。電磁波の波としての性質は、物体に当たると散乱や屈折、反射、また回折や干渉など、その波長によって様々な波としての性質を有します。さらに、電磁波は、微視的には粒子としての性質も有し、電磁波の量子は光子と呼ばれています。

図1はX、Y、Z軸を取り、電磁波がX方向へ進行しつつあるとし、その電磁波に伴う電界や磁界のある瞬間の様子を示しています。図1からも明らかなように、この電磁波に伴う電界はY部分だけを持ち、磁界はZ部分だけを持ちます。すなわち、電磁波は横波と言えます。そして、ある点での電界ベクトルを磁界ベクトルに重ねるようにねじを回すとき、その右ねじの進む向きに電磁波は進行します。電磁波のこのような特徴は、レンツやファラデーによる電磁誘導の法則や、電流を伴う磁界についての法則となります。

図1 電磁波の進行と電界および磁界の関係

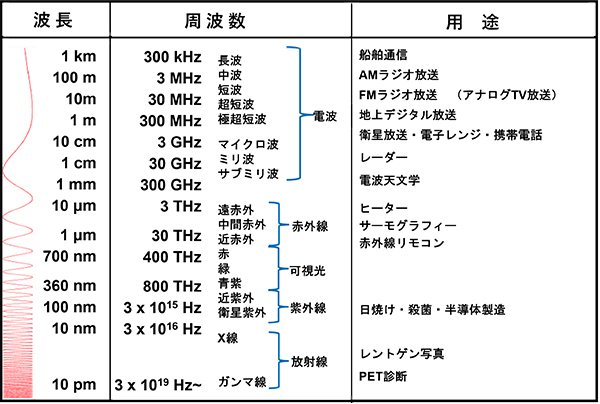

(b)電磁波の種類と利用

日常に使う光や電波などは電磁波の一種です。電磁波を波長の長い順からあげると、表1の通りです。このうち可視光線は目に見える光のことで、波長の長いものから順に、赤、橙、黄、緑、青、紫色です(表1には一部の色を記載しています)。電磁波は、波長の長さによって様々な利用法があります。電波は、波長の長い順に、長波、中波、短波、超短波、極超短波、マイクロ波、ミリ波、サブミリ波に分類されます。このうち長波は、船舶、航空機用通信、中波はラジオ放送、短波は遠距離ラジオ放送、超短波および極超短波FMラジオ放送、テレビ放送、ミリ波は電話回線やレーダーなどに使われています。赤外線は、物体に吸収されて熱エネルギーになり易く、熱線ともよばれ、乾燥や暖房用に使われます。また赤外線写真にも使われています。可視光線は光学機器に、紫外線は殺菌用に、波長の短い放射線であるX線γ線は医療および材料検査などに使われます。光速と周波数及び波長の関係は次のようになります。光速\(C=\)周波数(\(\nu\))×波長(\(\lambda\))、\(C\approx 3\times10^8\)[m/s]

表1 波長と周波数そして用途の関係

(2)雪氷層と電磁波の関係

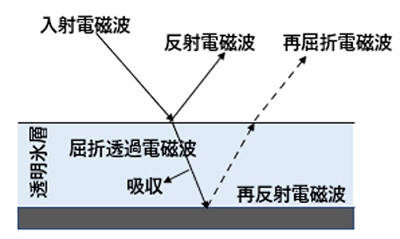

透明な氷層表面へある波長の電磁波を入射させた場合の電磁波の反射、屈折・透過、吸収、再反射そして再屈折の様子を図2に示しています。表1に示したすべての波長の電磁波が、図2に示すような伝搬経路を示すものではなく、可視光線、赤外線や電波の一部の波長においては、図2のような伝搬経路を示します。氷に対する可視光線の屈折率は、1.30~1.31と水の屈折率1.33より僅かに小さい。

図2 透明な氷層と電磁波の関係

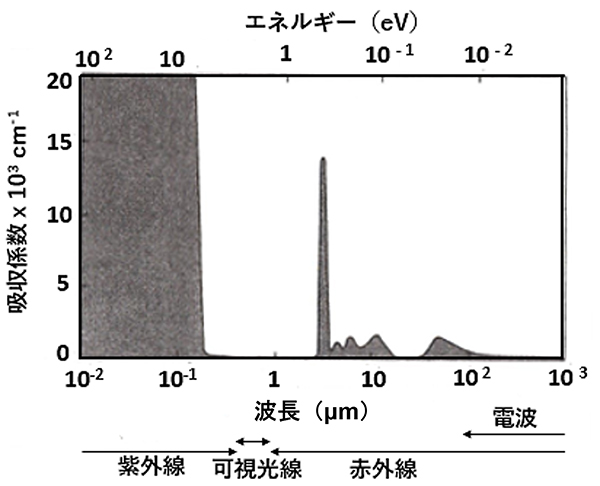

図3は、紫外線から電波の領域に渡る電磁波による氷の吸収係数を示したものです1)。可視光線の多くの波長領域では吸収係数がほぼゼロで氷は透明と言えます。一方、赤外線の波長領域では、多数の吸収スペクトルが存在します。さらに、電波のマイクロ波やラジオ波では吸収係数がほとんど零に近い領域があり、これらの波長領域では氷は透明と言えます。

図3 氷層に対する電磁波の吸収係数

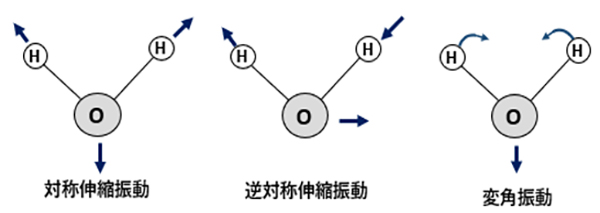

氷層における電磁波の吸収係数が大きな場合は、図4に示すような氷結晶を構成する水分子の伸縮、回転や変角振動などと電磁波が共鳴運動を起こし、電磁波のエネルギーが氷結晶に吸収されて氷結晶の融解が起こります。氷結晶分子の基本的振動においては、図4に示す逆対称伸縮振動形態などが観察されています。

図4 氷結晶における水分子の振動形態の例

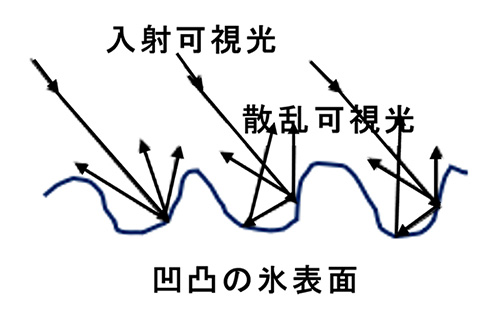

アイススケートリンクなどの透明な氷面でも、スケートの刃などで氷面が削り取られ氷表面に凸凹が形成されると、氷表面は白色に見えます。これは、ガラス板を細かく砕いた場合も同じように白っぽく見えます。この白く見える現象の概要を示したものが図5です。氷表面に入射した可視光が表面の凸凹で反射や屈折を繰り返して最終的に散乱光である白色光となることが原因です。

図5 可視光による凸凹の氷表面での散乱光の様子

(a)氷のクレパスなどが青白く見えるのはなぜだろうか

前掲の写真1において、氷のクレパスや氷の彫刻が青白く見えることを紹介しました。また、写真2は、スイスにあるローヌ氷河に設けたトンネルの内部を撮影したもので、奥からの可視光線がトンネル壁に入射すると氷の壁は青白く見えるようになります2)。

写真2 氷河トンネル壁の青白い様子

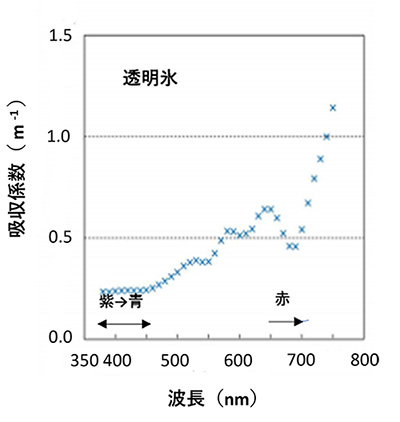

氷の壁が青白く見える現象は、図6に示す可視光線の波長領域(0.36~0.8μm;1μm=10-3mm)と吸収係数の関係から理解できます2)。波長領域380~490nm(紫色~青色)では、吸収係数(減衰係数とも言います)は0.2m-1程度と小さく、それより波長が長くなると徐々に大きくなります。

赤色の波長領域(640~770nm)では、吸収係数は0.5~1.2m-1と、急激に大きくなります。すなわち、吸収係数の大きな赤色が氷分子に吸収され、相対的に波長の短い紫と青色の可視光線が氷層を透過して青白く見えることになります。また、紫色は人の目には感じづらいので、青色が強調されて見えるようになります。青色以外に白色も見えるのは、可視光線が氷表面で乱反射されることによります。

図6 可視光線波長領域における氷の吸収係数

(b)氷層内部の融解現象(ティンダル像)

寒冷気候の時期に、水たまりの表面に発生した薄氷層に日射光が当たると氷層中に雪の結晶構造に類似したティンダル像が観察されます(写真3)。

写真3 氷層中に発生したティンダル像

氷層は、前述のように赤外線を吸収しやすいために、強い光(日射など)が当たると氷が内部から溶けだすときに、雪の結晶のように六角形の模様が現れます。これは、イギリスのジョン・ティンダルが氷河の氷層から発見したことに由来して、ティンダル像と呼ばれています。また、模様が花びらのようであるために、アイスフラワーや負の雪結晶とも呼ばれます。

透明な氷層に、日射や強い光を当てると、その赤外線エネルギーが氷層内部の氷結晶粒界面などで吸収され、数分で氷層中に小さな丸い泡が円を描いて移動する様子が観察されます。氷層内で氷が融解すると溶けた水の体積は氷より小さいので、融解した部分は真空状態となります。この真空状態により、発生した真空領域と接する氷界面から昇華現象(氷の状態より水蒸気の状態への直接変化)により、水蒸気が発生して真空の部分は水蒸気で満たされます。さらに、入射赤外線エネルギーにより、水蒸気部分と接する氷界面から雪印状結晶のように界面模様が成長し、アイスフラワーや負の雪結晶といわれるティンダル像となります。また、条件によっては、ティンダル像は球形の場合となることもあります3)。

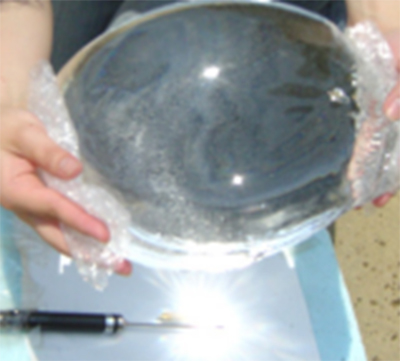

(c)氷で出来たアイスレンズ

上掲の図3において、赤外線波長領域では透明な氷層の吸収率が小さく、赤外線を透過する波長領域があることが理解できます。この氷の特性により、氷で作成した凸レンズに、太陽光を集めて可燃物を着火することが可能となります。写真4は、太陽光を作成した氷レンズ(アイスレンズ)を通じて、集光した状態を示したものです4)。アイスレンズの寸法は、直径約27.5cm、中央部厚さ12.5cmで、焦点距離約30cmの位置における集光部の直径は、3cm程度です。マッチ棒の火薬部をアイスレンズの焦点部へ置くと、その温度が130℃程度まで上昇し発火したと報告されています。アイスレンズは、太陽光の赤外線の一部が氷に吸収されて氷層の一部が融解する様子も確認されています。凸型アイスレンズは、丸底の容器の水をゆっくり凍らせて作成した半分凸面の氷を二つ作成して互いの平らな面を接合することで作成します。また、透明な氷層をノミなどで削り出して、凸型レンズを作成する方法もあります。

写真4 アイスレンズの外観

(d)降雪および雪層の遮音・吸音

積雪寒冷地に住む人は、雪が降る時には周りが静かになり、また道路や畑などに積雪がある場合も音が伝わりづらいことを経験しています。音波は周りにある空気を振動させて波(横波や縦波)となって伝搬します。写真5に示す降雪状態では、八角形や六角形などの隙間の多い複雑な構造の雪結晶中へ入射した音は反射を繰り返し、最終的には吸収・減衰されて消音することになります。一方、地面などに雪が積もっている場合も、音波の振動が空隙の多い雪層により吸収・減衰されて、音波が伝わりづらくなります。この雪層による音を吸収する性質は、かまくらや雪室などの防音に役立っています。

写真5 降雪の状態

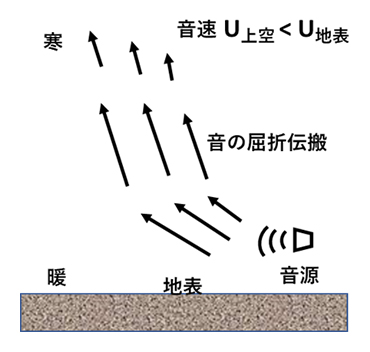

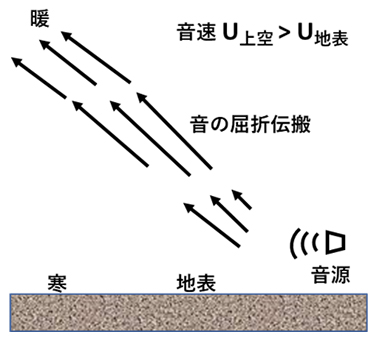

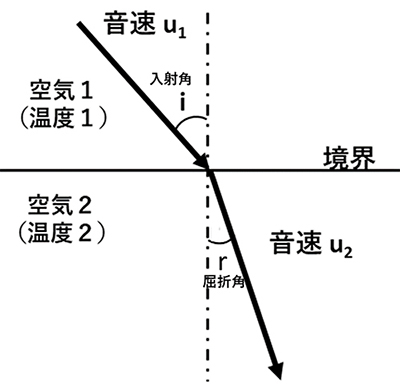

また、音速は、\(u=331.5+0.6T\)[m/s]で表され、温度\(T\)[℃]の関数となります。温度が1℃下がると音速が0.6[m/s]下がることになります。冬の夜など、遠くの電車などの音がよく聞こえるときがあります。夜は静かなので当たり前なのですが、もう一つの原因として音波の屈折があります。

図7は温度の異なる空気層1から空気層2へ伝搬する音が屈折する様子を示しています。屈折の法則より、媒質1(温度1の空気)から媒質2(温度2の空気)への屈折率は、\(n_{12}=\sin(i) / \sin (r)=u_1 / u_2\)となります。このように、温度の異なる空気層の音速は変化し、音波の伝わる方向も屈折の法則に従って変化します。

図7 空気層における音の屈折状態

図8の左側は風の無い状態において、昼間は太陽光によって地表は暖められ、地上付近の空気は上空よりも暖かい状態です。地上付近は暖かいため音波の屈折が緩やかですが、上空に伝わるにつれて寒くなり、屈折の角度が垂直方向に近づいていき、音波は上空に拡散します。一方、夜になると放射冷却などで地表が冷やされ、最初は音波の屈折角度が大きいのですが、上空に伝わるにつれて空気が暖かくなり(接地逆転層)、音波は段々と緩やかな屈折となるため、遠くまで音波が届くことになります。

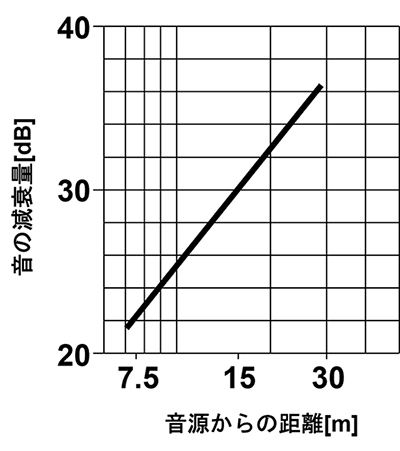

積雪路面における自動車などの騒音がどのように減衰するかは、積雪寒冷地のおける道路交通騒音対策において重要な課題です。路面上に雪密度0.3~0.4g/m3の積雪面上1.2mの位置に、スピーカー(音源90デシベル)を設置した場合の距離による音波の減衰量の測定結果を図9に示しています。横軸の距離は対数目盛で示しており、音は対数的に減衰(dB)することが分かります。このように雪面上の音波の伝搬は、距離、周波数や音質(純音や騒音)、雪質などに依存することが報告されています5)。

図9 雪面上の音波の伝搬距離と音の減衰

(3)電磁波による積雪深さや氷床厚さの測定装置

積雪寒冷地域において積雪深さや氷床厚さの情報は、道路などの管理保全に欠くことのできないものです。また、マイクロ波などの短波長電波は雪氷との相互作用による電波障害が問題となり、その対策が講じられています。一方において、様々な波長を有する電磁波を利用した積雪深さや氷厚さの測定は電波雪氷学として発展しています。

(a)積雪深さの測定法

降り積もった雪、すなわち積雪量の測定には、①積雪を深さとして測定する方法(雪尺による測定、電磁波による測定など)、②積雪質量法(質量式自記雪量測定、Pressure Pillow法など)、③積雪水量計(ヘルマン雪量計、ガンマー線雪量計など)があります。ここでは、電磁波による積雪深さや氷床厚さの電磁波による測定方法について概説します。

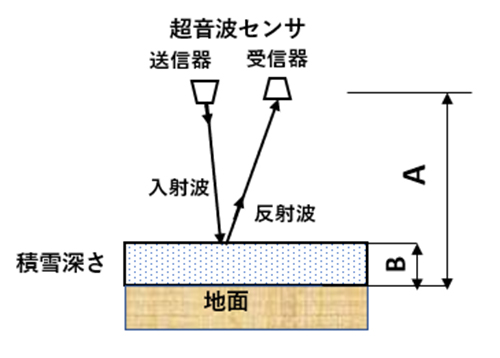

(b)超音波による積雪深さの測定

積雪深さの測定に、非接触で自動計測が可能な超音波の特性を利用した方法があります。図10は、超音波(周波数40kHz程度)積雪深さ測定装置の測定原理を示したものです6)。図10にある積雪深さ\(B\)は、超音波センサー設置高さ\(A\)、音速\(C\)、そして超音波信号往復時間\(T\)の関係から次のように求められます。

\(B=A-C \times T/2\)

超音波積雪深さ測定装置は、超音波パルスを積雪面へ照射し、積雪深さなどに影響を受けた反射波を受信して積雪深さ\(B\)を算出します。従って、超音波の音圧と積雪深さや雪の特性などが音圧反射波に影響を及ぼし、その音圧反射波率\(R_p\)は以下のように表されます。

\(R_p=(Z_2\cos\theta_i–Z_1 \cos\theta_t)/(Z_2 \cos\theta_i+Z_1 \cos\theta_t\))

ここで、\(Z_1\):空気の音響インピーダンス(Pa・s/m3)、\(Z_2\):雪の音響インピーダンス(Pa・s/m3)、\(\theta_i\):超音波入射角(°)、\(\theta_t\):超音波反射角(°)

音響インピーダンスは、一つの面における音圧(Pa)を体積速度(m3/s)で除したものです。また、音響インピーダンスは、密度\(\rho\)(kg/m3)と音波伝搬速度(m/s)でも表されます。音圧反射率\(R_p\)は、雪の密度が同じでも雪の温度が異なれば積雪中の音速も異なり変化します(音速は温度の関数)。雪の状態は気温・雪温・湿度等により変化します。雪の密度が小さい程、積雪中の音速は速くなり(空気伝搬速度に近くなり)音圧反射率を低下させます。さらに、密度が同じでも積雪粒子が大きいと音速が速くなります。このように雪の密度と音圧反射率(積雪中の音速)は、相関はあるものの一義的ではないことになります。

積雪深さ測定モジュールは、超音波パルスを送信し、積雪面での反射波を受信します。このモジュールの主体は、超音波パルスを送信してから雪層の影響を受けた反射波を受信するまでの時間を計測することにあります。また、音速は温度により変化することから、気温補正回路が計測システムに必要になります。超音波センサにセラミック共振子(高音波周波数:40kHz、音圧:106dB、センサ静電容量2200pF)を利用した積雪深さ測定装置で、積雪深さ:0~3m、センサ設置高さ=4mにおいて、測定精度:±2cmで測定可能と報告されています6)。

図10 超音波積雪深さ測定原理

(c)レーダーによる極地などの氷床厚さの測定

レーダー波は電磁波の一種で、電場・磁場の周期変化が影響し合って伝搬します。大陸氷床の氷床厚さの測定は、その内部を伝搬した電磁波が、氷と岩盤の境界面で反射し、レーダーまで往復して戻ってくる時間から測定されます。氷と岩盤の比誘電率\(\epsilon_r\)の違いにより、その境界面で電磁波の反射波が発生します。

電磁波の周波数が十分高く、電気伝導率が小さい場合は、電磁波の伝搬速度(位相速度)\(V\)は、次式で表されます。

\(V=C/\sqrt{\epsilon_r}\)

ここで、\(C\):真空中の電磁波速度\(=3.0\times 10^8\)m/s、\(\epsilon_r\):誘電体*1の比誘電率=誘電率\(\epsilon\)\(/\)真空の誘電率\(\epsilon_o\)、真空の誘電率\(\epsilon_o\)\(=8.85×10^{-12}\)F/m

1959年にレーダーを装備した米国の輸送機がホワイトアウト(吹雪などで視界が全く利かなくなる)の中で氷床の高さを誤認して、岩盤上にある高い氷床へ突っ込んで大きな事故を起こしています。その時のレーダー高度計の周波数は430MHz(出力7W)であり、輸送機が海面800mで水平飛行をして、氷床上を通過するとレーダーの入射波は氷床に入射後、誘電率の異なる岩盤と氷床の境界で反射して氷床を透過してレーダーの受信部へ戻ってきます。氷床を伝搬するレーダー電磁波の速度は、大気中の約半分であることから、電波の受信までの時間が長くなり、操縦士が輸送機の高度が十分高いと判断したことが事故原因となったとの報告がされています。その後、氷、雪や岩盤などの誘電率や電気伝導率などの測定が盛んに行われ、レーダー電磁波による氷床厚さや地中にある物質などの位置や種類の特定に精度の高いレーダー装置が開発されています。

*1 誘電体:誘電体は絶縁体とも呼ばれ、ラジオやテレビなどで使われているコンデンサーの機能を有します。コンデンサーは内部に電気を貯める能力(電気容量)を意味します。二枚の電極板の間に誘電体(絶縁体)を挟んで一定電圧をかけると、電極板に現れる電荷量は誘電体を挟まない場合(真空)よりも増えます。

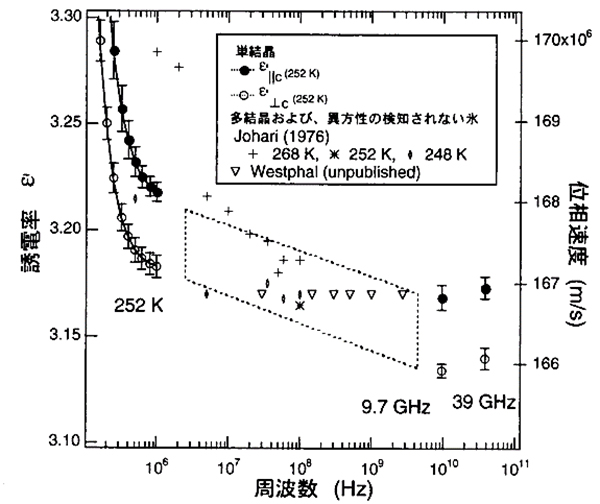

図11は、純氷の電磁波周波数[Hz]と誘電率および位相速度(電磁波が移動する速度)[m/s]の関係を示したものです。純氷の誘電率は、レーダー観測による周波数帯(1MHz~1GHz)で3.12~3.17の範囲にあります7)。また、氷の温度が高くなるに従って、比誘電率は増大し、位相速度は減少します。大陸氷床厚さなどの測定用レーダー装置は送信と受信アンテナ(共有の場合もあります)があり、送信電磁波が不連続面(誘電率の異なる物質の界面)によって反射し、戻ってきた反射波を受信アンテナで受信します。レーダー波の往復に要した時間(伝搬時間)から氷床厚さを求めます。また、レーダー用電磁波の伝搬は、誘電体である氷性状の影響を受けるために、その反射波の強度を測定することより、氷の密度、酸性度や氷結晶方位分布を求めることもできます。なお、レーダー波には、送信周波数を等間隔に区切ってパルス状に送信し、対象物に反射して受信するまでの時間差を計測します。パルス化されているために複数の目標からの反射信号の重なりが無く、反射波形は反射体の位置や形状などに直接影響を受けることになります。

図11 電磁波の周波数と氷の誘電率および位相速度

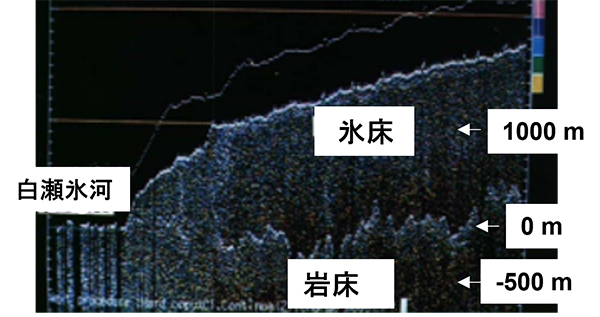

図12は、南極でパルスレーダー(周波数179MHz、出力1kW)搭載の飛行機で氷床の厚さを測定した処理画像です8)。縦軸に高度と氷厚をとり、横軸は10秒毎のデータを掲載しています。海抜高度0m付近に見られる濃淡の違うところが氷床底面と岩床との境界(図中0m)です。図12には南極昭和基地近くに位置した白瀬氷河河口から南方の内陸におよぶ氷床断面を示しています。氷の厚さは白瀬氷河から内陸にむけて急激に増し、厚いところで約1,500mもあります。基盤地形は起伏がかなり激しく、ところどころ海抜高度よりも低い所が現れます8)。

図12 南極氷床のレーダー測定結果の画像処理例

(4)積雪層の太陽光反射を利用した太陽電池の性能向上

太陽電池の発電量は、日射量が少ない冬季は低下します。しかしながら、冬季は太陽高度が低いので、晴天時などは積雪面における太陽光の反射光が太陽電池集光面に当たり、発電量が増加します。

(a)積雪層の太陽光反射特性

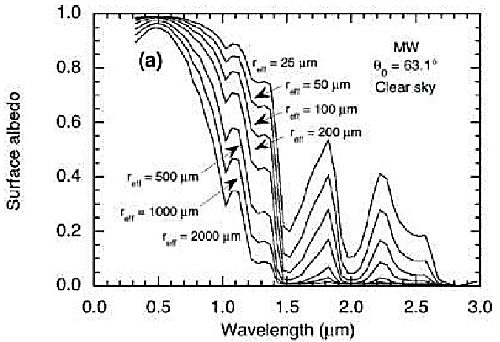

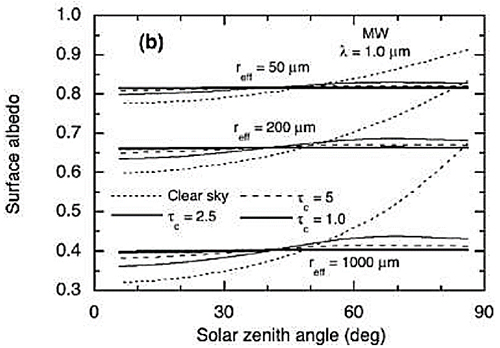

積雪の状態は密度および雪粒子径により、粉雪(密度:270~410kg/m3、粒子半径:25μm~150μm)、粒雪(280~500kg/m3、30μm~150μm)、圧雪(450~750kg/m3、25μm~150μm)、ざらめ雪(300~500kg/m3、200μm~3000μm)の4種類に分類されています。また、身近で利用できる太陽光線を波長で分類すると、紫外線(~0.4µm、割合約7%)、可視光線(0.4µm~0.7µm、約47%)、赤外線(0.7µm~100µm、約46%)の3種類となります。図13は積雪深を有する積雪の波長別反射率(アルベド)を積雪粒径r(μm)毎に大気と積雪径の放射伝達モデルによって、波長と反射率(アルベド)の関係で示したものです9)。反射率の雪粒子半径への依存性は主に近赤外域(0.7µm~2.5µm)で大きい傾向にあります。また、図14は太陽天頂角を関数とした単色光の積雪アルベドの変化で、太陽天頂角依存性は晴天時(図中の点線)には顕著ですが、雲の光学的厚さτが増加すると共に弱くなります。このように単色光のアルベドは雪面状態が変化しなくても、雲の条件によって大きく変化することが分かります。太陽光線は雲により吸収反射されて、地上の雪面に減衰して到達します。なお、雲の光学的厚さτは、太陽光線に対する気体相や雲層の不透明さの程度を表す尺度です。

図13 太陽光波長と雪面のおける反射率

図14 太陽天頂角と雪面における反射率

(b)積雪層による太陽電池の効率向上

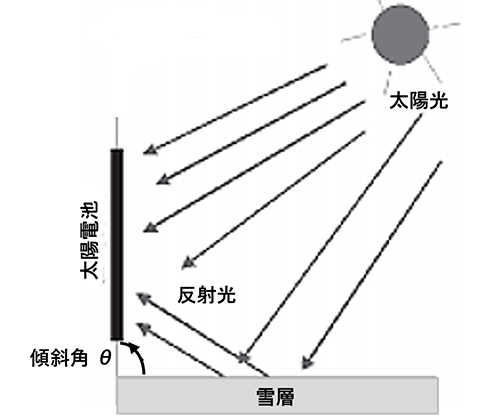

図15は、太陽光が雪面で反射して太陽電池に入射する様子を示したもので、太陽電池の設置傾斜角\(\theta\)や雪面の状態により、太陽電池集光面への太陽光入射量は変化します。

図15 太陽光の雪面反射と太陽電池の関係

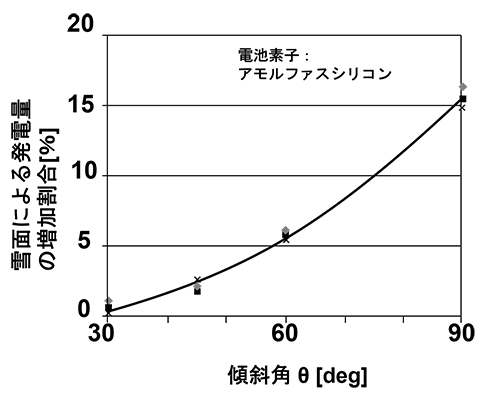

図16は、太陽電池としてアモルファスシリコンを用いて、太陽電地の傾斜角\(\theta\)を変化させ太陽光の雪面反射を加味した場合の太陽電池発電量の増加割合(%)を示したものです。傾斜角\(\theta\)=90°の場合が太陽電池の発電量が最大となります10)。

図16 太陽電池傾斜角と雪面による発電量の増加割合

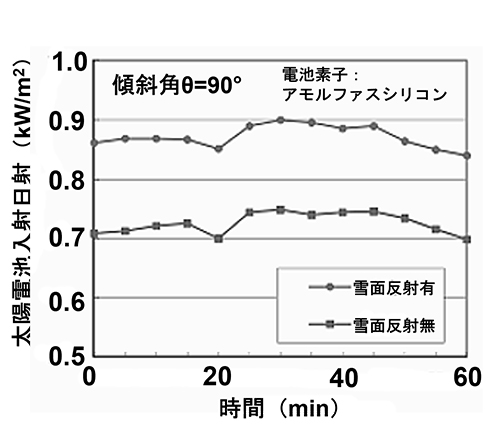

図17は、太陽電池傾斜角\(\theta\)=90°の場合における積雪が無い場合と積雪がある場合の太陽電池への入射日射量の経時変化を示したものです。雪面は反射がある場合の方が、無い場合に比較して、約20%程度の入射日射が増加しています。なお、時間に対して入射日射の低下傾向は雲による影響です。

図17 雪面反射がある場合と無い場合の太陽電池入射日射の関係

図18に示すように、積雪密度の増加とともに太陽電池への入射する日射量は増加する傾向にあります。この原因としては、積雪密度の増加により、積雪面の凸凹が減少します。その結果、積雪面での日射の乱反射による散乱の程度が少なくなり、太陽電池面へ積雪面から直接到達する日射量が増加することによります。

図18 積雪密度と太陽電池入射日射の関係

参考文献

- 1)前野紀一、氷の科学、北海道大学出版会(2006)、頁96

- 2)三浦龍也ら、積雪のおける可視光の透過実験、北海道の雪氷(2017)、頁93

- 3)前野紀一、氷の科学、北海道大学出版会(2006)、頁43

- 4)武田一夫、氷で火がおこせるか? 日本雪氷学会全国大会(2006)、頁B4-9

- 5)赤代恵司ら、雪面上の音の伝搬距離と音の減衰、国立研究開発法人寒地土木試験所発表会(1982)、頁295

- 6)工藤光昭、超音波積雪深計の開発について、職業能力開発報文誌、第1巻(1988)、頁43

- 7)藤田秀二、大陸氷と惑星氷のレーダーサウンディング、日本雪氷学会誌 雪氷、62巻1号(2000)、頁49

- 8)西尾文彦、氷河・氷床にリモートセンシング、日本リモートセンシング学会誌、第19巻4号(1990)、頁83

- 9)青木輝夫、積雪の光学特性とリモートセンシングに関する研究、日本リモートセンシング学会誌、第56巻1号(2008)、頁5

- 10)青木秀敏ら、太陽電池の発電量に及ぼす雪面反射の影響、エネルギー環境システム研究所紀要、第10巻(2012)、頁29