フード・バリュー・ネットワーク | 02

五感コミュニケーションによる食嗜好(しこう)と感性の育成

2019年11月18日

美味しさを評価する感性研究のニーズ

食生活のアメニティーを表現する最適な言葉は食物に対して感じる「美味しさ」の程度であると考えられ、研究者の日常的会話や学術論文に「食べ物に対する好き嫌い」を表す言葉として「食嗜好」が使われている。しかし、現在でもこの言葉の意味や機能はクリアに定義されていない。したがって、食物の美味しさや食嗜好を評価して再現性や客観性の高い数値化された情報を得る科学的エビデンスや数理システムが確立されることになれば、食品産業における新商品の開発やプロダクトマネージメント、さらにはビジネスの戦略に革新的な改善がもたらされるものと期待される。

このような戦略的システムを構築するためには、食物が保有している物質的属性と「食」にまつわる人の心理的要因を抽出して、これらの相互関連性を明らかにし、最終的には「食嗜好」を含めてヒトの挙動の全てをコントロールしている「感性」を定量化しなければならないと考えられる。しかし、男女交際の始点で生起する一目惚れのように、感性には一目惚れした本人さえ説明し難い「直感」が含まれる。さらに直感は仮説と証明の積み重ねにより体系化されてきた知性の領域と深層心理の領域との相互コミュニケーションにより形成されてきたものと考えられる。このように感性のシステムに関する研究は研究対象として複雑系の典型例であり、人体の「生理」や「脳機能」、さらには「情動心理学」の分野などでそれぞれに進展している。感性を基盤とする実用技術を開発することは極めて困難とみなされてきたが、近年になって、感性を新しい価値として広く社会に浸透させて消費者に醸成された「感性価値」を刺激するブランド商品を創出する科学技術の発展を促進する施策が多様な業種で要望されている。

ブランディング技法開発の重要性

飽食の時代と称されて久しい我が国の食市場では、自社商品の優位性を継続的に維持していくために多様なマーケティング活動が展開されている。これらの中で重要視されながら成功する確率の低い課題は、商品の差別化、つまり「ブランディング」である。その目的は同一カテゴリーの商品群の中で差別化を図れるブランド商品を創造して継続的に育成していくことにある。しかし、氾濫する視聴覚情報に曝されている消費者の購買意欲は常に変動しており、この状況に対応するブランディングの方法もマーケターのセンスと経験に頼らざるを得ない現状にある。このように、ブランディング技法の開発が重要視される主な理由は、ブランディングに失敗すると市場における自社商品のコモディティ化、すなわち消費者の購買意欲を喚起しない商品化が進行し、残された唯一の差別化要因である価格による熾烈な競争を強いられるからである。従って、消費者の欲求を満足させるブランディングの方法論を確立することは緊急な課題としてクローズアップされている。

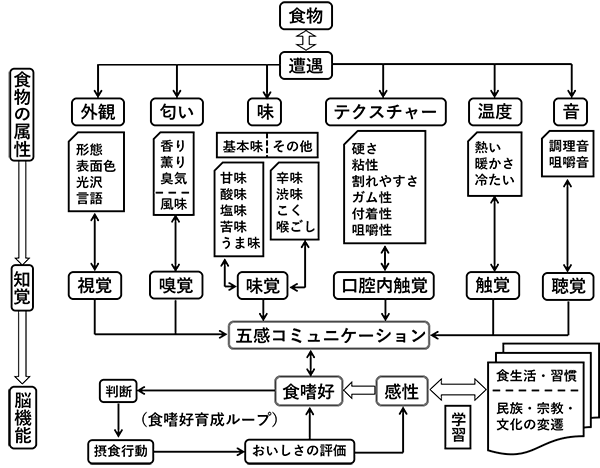

これらのニーズに対応して、筆者らは消費者を起点とする科学技術 (COST: Consumer Oriented Science and Technology) を創出するための新しい研究分野として「食感性工学」を提唱してきた。実用技術開発の領域では、「食嗜好は食に遭遇したヒトの五感コミュケーションにより形成され、その育成プロセスで感性との融合が進展する」というコンセプトを基盤とした「食感性モデル」を提唱した。このモデルは食製品の品質評価や設計、市場調査や機器計測で得られるビッグデータと官能評価スコアをデータベースとする解析法、製造プロセスの最適制御およびブランディングに貢献する包装容器の設計技法などに適用している。

五感コミュニケーションによる食嗜好と感性の育成

図1「美味しさ」を評価しながら食嗜好と感性を育成してゆくプロセス1)

五感コミュニケーションの機能により食物の属性を知覚した人が「美味しさ」を評価しながら食嗜好と感性を育成してゆくプロセスを図1に示す。例えば、誰も居ないオフィスの一つの机下に段ボール箱に詰められたリンゴが置かれている情況を想像してみる。そこに、残業のために外で夕食を終えた一人のビジネスマンがドアを開けて入ってきたとすると、この人はリンゴ(食)の「匂い」により遠隔で「この部屋の何処かにリンゴが置いてある」ことを嗅覚で知る(知覚)ことになる。すなわち、この人は食と遭遇(Encounter)する機会(Occasion)を得たことになる。リンゴから漂ってくる「匂い」が好ましければ「香・薫・馨」などと記述されるが、不快で嫌いな匂いは「臭い」と表現される。このように「匂い」を表現する言葉には既に人の感性が反映されている。図中に示した匂いの属性は5つの基本味と同様に匂いにも基本嗅があると想定して提案された匂いであったが、その後の匂い計測機器の発達により数千種の匂い成分が同定されるようになると、このアイデアは覆される結果を招いた。しかし香水の開発競争に邁進してきたフランス人と日本人の匂いに対する好みを比較して、それぞれの国の香り文化に基づくビジネスモデルを考えることは食感性工学の「ブランディング技法」開発の主要な研究テーマとなっている。

さて、夕食後のデザートが欲しかったビジネスマンは嗅覚で匂いの発源箇所をみつけて、ダンボール箱の表面に記載されているロゴや言語情報により生産地や品種などを知ることになるが、同時に食欲をそそる「美味しさ」の程度も予想することが可能である。このように視聴覚への刺激は人に食行動を誘発させる主要因であるため、TV-CMは消費者の購買意欲を遠隔で刺激する情報媒体となっている。同様に匂いは視聴覚情報に次いで宣伝効果を担う媒体として有用視されるようになり、最近では香りの効能を喧伝する日用雑貨類が販売されている現状にある。

咀嚼(そしゃく)による美味しさの評価

ダンボール箱の蓋を開けて観るとリンゴの外観属性、つまり表面色・光沢・形態などから熟度などを予知し、口腔内での噛み心地なども想像して指の触覚でその硬さを確かめることもある。これらの刺激に促されてリンゴを咀嚼し始めると、口腔内の触覚によりテクスチャ(食感)、風味(口腔内で知覚される匂い)、さらに「こく」や「喉ごし」などの経時変化を連続的に知覚しながら嚥下(えんげ)に至る。ただし、「隠し味」、「こく」、「喉ごし」、「やみつき」などの言葉は生産者と消費者の間のコミュニケーションによって醸成されてきた「マーケティング用語」であり、科学的エビデンスの解明は研究途上にある。テクスチャの研究では、食物の粘弾性計測機器により得られる「破断曲線」などから人が感じるテクスチャを予測するために、機器計測データと官能評価スコアとの対応関係を求める解析モデルが考案されてきた。例えば、図中に表記したテクスチャの属性は市販されているテクスチャ計測装置で計れるとして提唱された評価項目である。しかし、食品サンプルを円柱状ハンマーで連続的に打撃して測定される波形曲線に、装置に付属して提供されている解析モデルを適用して得られるデータは、官能評価スコアと一致しないと判断される場合が多いために、この装置の用途は限定されている現状にある。このように、テクスチャは「古くて新しい」研究テーマとして残されている。

咀嚼の過程ではリンゴの形態変化に伴う品温と咀嚼音が口腔内の触覚と聴覚でそれぞれ知覚され、これらの経時変化も美味しさを評価する要因となっている。アイスクリームの厳しい温度管理が喧伝されるように、食物の品温は食の安全を保証して美味しさを提供する操作要因となっている。また、中華料理店で聞こえてくる調理音やナッツ類の咀嚼音なども五感コミュニケーションを刺激して食嗜好を形成する要因となっている。ただし、温度や音の物理計測機器類はヒトの知覚能力よりも広い測定レンジと高精度計測を達成したセンサーやシステムとして市販されているため、食感性工学ではセンサー類の性能と技術発展の状況をモニターしながら「食に関するシステム開発」の領域に重点を絞ることになった。

食嗜好と感性育成プロセス

ヒトは外界からの食刺激を五感コミュニケーション機能で知覚しているが、味蕾(※1)や嗅球などの知覚器官は、受容した成分との化学反応により生じた生成物のアナログ情報を電気インパルスの信号に変換し、神経系を通じて脳内に送信している(図2)。

※1:味蕾(みらい):主に舌、軟口蓋などに存在するつぼみ状の器官で味覚の受容を担う。

図2 大脳周辺縁系の情報伝達組織1)

この信号は知覚器官それぞれを司る脳内の特定部位で受信されるが、知覚情報と脳内部位間のコミュニケーションによる総合的な美味しさの情報などとほぼ同時に評価される。この評価に要する時間は、食物に遭遇したヒトが食行動を起こしてから完了するまでの短時間であり、食行動で体験した美味しさの程度は食嗜好に影響を及ぼす。この日常的に継続して繰り返される美味しさの学習プロセスを食嗜好育成ループと名付けている。

また、食嗜好育成の原点は母親が受精して胎児に臍帯(※2)で栄養と遺伝的形質を伝えながら羊水の中で育てて出産に至る期間にあるが、出産後の食嗜好は主に食生活の体験学習により育成される。他方、食生活はヒトが育ってきた民族・文化・宗教などの社会経済的基盤の歴史的変遷にも影響を受けるために、ヒトを取り巻く外界からの多様な刺激要因の変動により形成されてきた食に関する感性も影響を受けていると考えられる。そこで、(1) ヒトが食物に遭遇して「五感コミュニケーション機能」を起動して既存の食嗜好により美味しさを評価して食行動を起こし、(2) 咀嚼から嚥下に至る過程で得られる「品質属性」と総合的「美味しさ」の評価結果を「食嗜好」に伝えると共に、(3)「感性」とも融合しながら両者を継続的に形成してゆくシステムを「食感性」と位置付けることにした。従って、食感性工学では、「食嗜好」の主な機能を食物の「品質評価スケール」とし、食生活に影響を及ぼす諸要因を総合的に包括する概念を「食感性」と定義した。例えば、情動心理学の分野で食に関する情動を「食情動」と定義すれば、「食感性」はこの定義に相当する概念である。また、感性の機能をメカニズムの観点から「感性システム」と想定すると、食嗜好はこのシステムを構成するコンポーネントの一つとなる。このように、食嗜好と感性は相互に影響し、融合し合いながら「食情動」を司ると考えた。このような食感性工学の基幹となる用語を定義した理由は、消費者を起点とする新しい科学技術の分野の創出を進展させるための必須条件と考えたためである。

※2:臍帯(さいたい):へその緒とも呼ばれるもので、胎児と胎盤とを繋ぐ白い管状の組織

世界無形文化遺産に登録された和食の価値

ユネスコ(UNESCO:国際連合教育科学文化機関)の目的は、国際連合憲章に基づいて世界の人民の人種,性,言語または宗教の差別なく正義,法の支配,人権および基本的自由を進展させるために、教育,科学、文化を通じて諸国民間の協力を促進して平和と安全に貢献することにある。この目的を進展させるために、毎年、アゼルバイジャン共和国の首都バクーで開催されるユネスコ会議では、無形文化遺産保護条約に従って人類の無形文化遺産の代表的な一覧表、つまり「代表一覧表」に記載する案件についての審議が行われている。なお、バクーはアゼルバイジャン共和国の首都で、カスピ海西岸に突出したアブシェロン半島南岸に位置して国際交易都市として栄えてきた港町である(図3)。2013(平成25)年12月2~7日の間に開催された第8回政府間委員会において、我が国から提案した「和食;日本人の伝統的な食文化」について記載することが決議された。つまり、和食が世界無形文化遺産として登録された。

©Copyright2019 株式会社帝国書院

図3 アゼルバイジャン共和国の首都バクー

この登録を実現させる準備段階では、省庁間の壁を越えて一致協力する体制が整えられ、イタリアで開かれた「食の世界展示会」などで日本の食文化を紹介する日本館の展示企画を進展させるなど、「登録」の実現に向けたさまざまな努力がなされてきた。また、農林水産省は登録実現を見越して準備してきた「日本食の世界シェフコンテスト」も始動させたが、これらの活動はこれまでの産官学民一体となった努力のほんの一例に過ぎない。民間企業では、図1の食物の属性に示した基本味、つまり食べ物から知覚器官により感知される「4つの味」に第5番目の基本味として「うま味」が学術的に認められるよう努力された味の素(株)の貢献は特筆すべきと考えられる。例えば、伝統的な和食文化の聖地と考えられてきた京都をセンターとして「仏-日シェフ交流」、「食育活動」など、グローバルな活動を展開されてきた。これらの活動は世界に認められた和食の特徴である「ダシをひく」ことによって、うま味を和食調理のプラットフォームとして活用する日本独自の食文化を国内外に認知させる役割を担ってきた。このように、私共は出汁(だし)を上手に引ければ、島国日本が培ってきた野菜、魚、大豆、米やその加工品の「自然の味や健康」をクローズアップさせた料理を比較的短時間に作れることを体験している。

現在、「うま味」は(UMAMI)として英語辞典に掲載されているが、辛味と渋味は生理学的に定義されている基本味には含まれず、味を分類する概念と考えられている。和食ではトウガラシ・ワサビ・ショウガ・サンショウ・コショウなどに代表される刺激的な味を「辛味」と表現している。例えば、トウガラシの辛味は体を温め、発汗をうながすが、このような作用はカプサイシンと呼ばれる化学成分が口腔内の舌や粘膜を刺激するためである。同様に「渋味」は渋柿、日本茶、ワインなどに含まれるタンニンが刺激成分の主役を担っている。しかし、この成分が渋味を提供するためには、水溶性が高く唾液に溶ける必要があるために刺激の強さが弱くなり、トウガラシよりもマイルドな調味料として利用されている。渋柿を甘くするために干し柿にするのは、隠し味としてマイルドな渋味を造る効果を狙っている。抹茶アイスや抹茶チョコレートのように淡い渋みを感じさせる食品は根強い人気があり、これらは定番商品になっている。他方、図1の辛味と渋味の下方に記載した「こく」と「のどごし」は「やみつき」などと同様に、ビール・焼き肉のたれ・緑茶・カレーなどの包装容器表面に記載されているが、これらの用語は科学的根拠に乏しく、生産者と消費者間のコミュニケーションにより成り立っている「マーケティング用語」として区分されている。我が国では「コク研究会」などが設立されてこれらの用語に関する定義などが議論されている現状にある。

出典)

- 1)月刊フードケミカル、平成30 年11月号、(株)食品化学新聞社