低温環境の利用技術 | 13

氷の融解潜熱とその利用技術

2022年5月11日

写真1は、太陽光の可視光線の透過性が高く(透明)、硬度が高く(硬い)そして強度が小さい(脆い)性質を示す代表的な物質を掲載しています。(a)水晶は透明な石英の六方晶系結晶であり、ガラス光沢を有し、その成分は無水ケイ酸です。その原石は、主としてペグマタイトや石英鉱脈中から産出されます。(b)ガラスは、昇温操作によりガラス転移現象を示す非晶質固体*1と定義され、その成分はケイ酸化合物が主体であり、他にソーダ石灰や石英などを成分とするものもあります。(c)氷は大気圧下では六方晶の結晶構造を有するもので、氷の融解過程で大きな潜熱量を持ち、我々の生活に欠かせない冷熱源とされています。

*1:非晶質固体:結晶の中では原子(または分子)は周期的に規則正しく並んでいます。これに対して、原子の配置あるいは原子のつながりが大きく乱れた固体を、非晶質固体あるいはアモルファス固体と呼んでいます。またこのような状態を無定形状態とも言います。

第13回の連載講座は、氷の大きな特徴である融解に伴う潜熱特性を解説し、さらに産業分野における氷の潜熱利用について解説します。なお、代表的な氷潜熱利用である氷蓄熱に関しては、次回の第14回の連載講座にて紹介します。

(1)氷の融解に伴う潜熱特性について

地球上の水移動に関して、海水や湖水などの大気中への蒸発そして降雨・降雪氷により最終的に海や湖などへ戻る循環系が形成されています。水から気相の水蒸気や固相の雪氷に相転移するときに周囲環境に対して吸収そして放出する潜熱は、大気や地球上の熱エネルギーの配分すなわち温度分布へ影響を及ぼしています。ちなみに、南極や北極には地球の陸地面積の約10%を占める雪氷が氷河として、シベリアやアラスカなどには地球の陸地面積の約14%を占める雪氷が永久凍土として存在していますが、地球温暖化により雪氷の融解に伴う海面上昇などが大きな問題となっています。以下に、氷の融解潜熱に関連する特徴などについて説明します。

(a)氷の融解潜熱量について

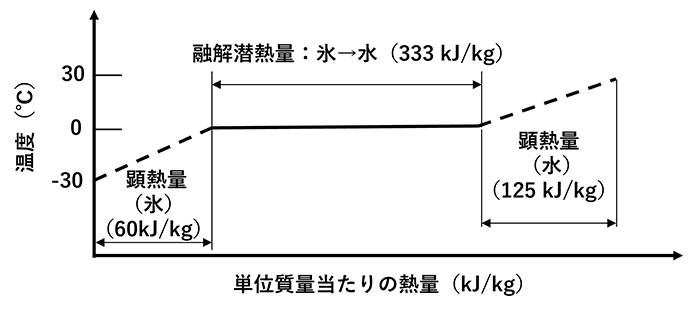

図1は、氷の融解潜熱量と水の顕熱量を日常生活環境温度の範囲で比較したものです。0℃~-30℃における氷の顕熱量は60kJ/kgそして0℃~30℃における水の顕熱量は125kJ/kgになります。一方、0℃の氷が水になる潜熱量は、333kJ/kgとなり、両顕熱量よりも大きな熱量となります。なお、氷の融解潜熱は、大気圧下のもとで0℃の一定温度状態で起こります。

図1 氷や水の保有する潜熱量および顕熱量の関係

固相と液相間の相転移による潜熱を利用した潜熱蓄熱材の融点と融解熱の関係を表1に示します。氷の融解潜熱量が333kJ/kgと他の潜熱蓄熱材の融解潜熱量よりかなり大きいことが分かります。

表1 各種潜熱蓄熱材の融点と融解熱の関係

| 物質名 | 分子式 | 融点(℃) | 融解熱(kJ/kg) |

|---|---|---|---|

| 氷 | H2O | 0 | 333 |

| n-テトラデカン | C14H30 | 5.9 | 229 |

| n-オクタデカン | C18H38 | 28.2 | 244 |

| 芒硝 | Na2SO4・10H2O | 32 | 251 |

| 酢酸ナトリウム3水和塩 | CH3COONa・3H2O | 58 | 251 |

| カリウムミョウバン | AIK(SO4)2・12H2O | 91 | 232 |

| ポリエチレン | (C2H4)n | 135 | 209 |

なぜ、氷の融解潜熱量が他の潜熱蓄熱材に比べて大きいのでしょうか?

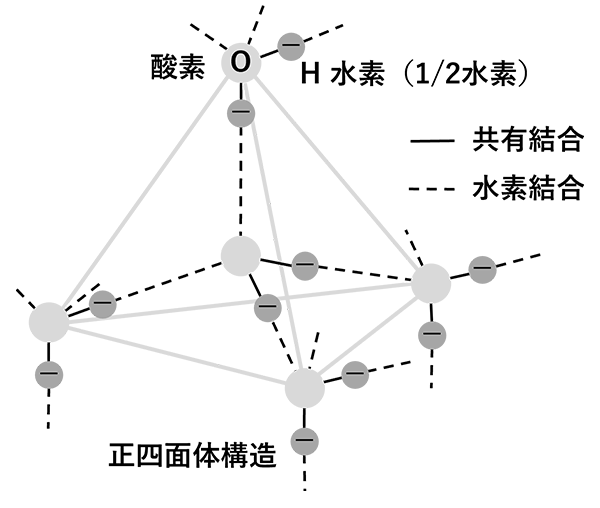

氷の結晶構造は図2に示すように、1個の水分子が4個の水分子と水素結合して正四面体構造をとります。1個の水分子のO原子に着目すると、4個のH原子と結合しています。そのうち2本の結合は同分子内のH原子との共有結合で、また他の2本の結合は、他の水分子のH原子との水素結合となります。水素結合は方向性がある結合であるために、厳密な結晶構造を取れず、隙間の多いそして密度の小さい結晶となる立体構造となります。すなわち、大気圧における氷の結晶は六方晶系(Ih)となります。

図2 六方晶氷(Ih)の結晶構造

なお、各種の分子で構成されている潜熱蓄熱材の分子相互の間に働く引力は、ファンデルワールス力(分子間力)と水素結合があり、その結合力は、水素結合の方がファンデルワールス力より強くなります。従って、その水素結合を分断して氷が水への相変化エネルギーである融解潜熱量がファンデルワールス力で分子間結合した他の潜熱蓄熱材の融解潜熱量よりも大きくなります。ちなみに、水素結合の結合力は、イオン結合や共有結合そして金属結合より弱いことになります。

(b)氷(Ih)の温度と潜熱量および圧力と融解温度の関係

上述のように、氷(Ih)の結晶は、それぞれの水分子が隣接する4つの水分子と計4本の水素結合を作っており、図2のように規則正しく秩序を保った非常に安定な水素結合ネットワーク構造を形成しています。水分子同士の水素結合のエネルギーは非常に強いものですが、温度や圧力変化などが原因で氷結晶に格子欠陥が生じると、再び完全な氷構造へ戻すのは困難となります。すなわち、糸がからまりなかなか元に戻せないような現象である水素結合ネットワークのからまりが生じます。この欠陥は“消えない欠陥”として結晶中に存在し続け、水素結合ネットワークの組み替えをエネルギーの付与で活性化することで、氷の強固な水素結合ネットワーク構造の崩壊に導き、より乱雑な無秩序な構造である水へと相転移することになります。この相転移のエネルギーを融解潜熱と呼んでいます。この状態にある液体の水には、水素結合がまだ残っていることになります。

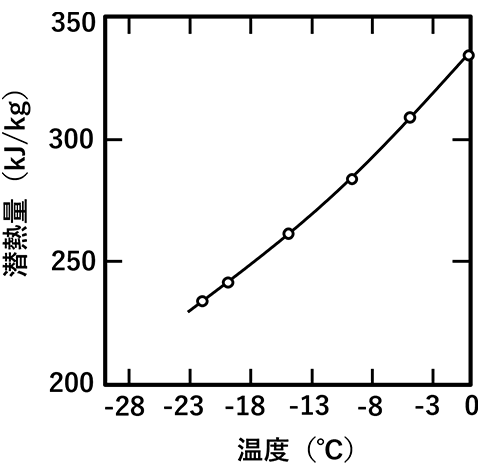

図3は、氷の融解温度と融解潜熱量の関係を示したもので、温度の低下とともに潜熱量の減少が見られます。水溶液などのように氷点降下を示す場合の氷の融解を扱う場合に大切な性質となります。

図3 氷の融解温度と潜熱量の関係

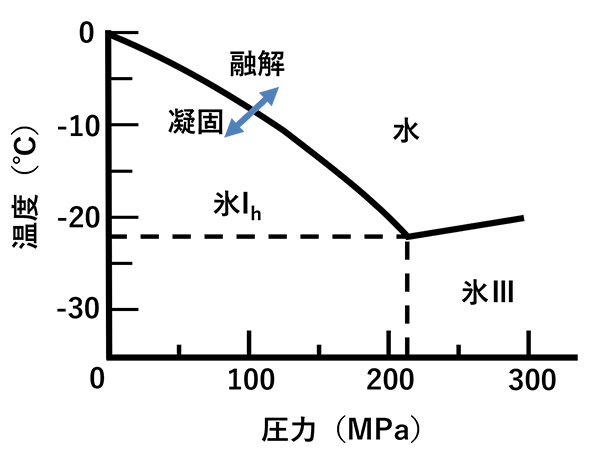

氷(Ih)に圧力を加えれば、その融点が低下することは良く知られています。隙間の大きい配位数4の六方晶氷(Ih)は、加圧により水素結合ネットワークが切れて変形し、液状水へと相転移します。すなわち、圧力の増加と共に氷の融解温度の低下をもたらすことになります。図4は、氷(Ih)の圧力と融解温度の関係を示したもので、印加圧力220MPaで融解温度は-22℃となります。

図4 氷の圧力と融解温度の関係

(2)氷の融解に伴う融解潜熱などを利用した技術

氷の融解潜熱は、333kJ/kgと他の潜熱蓄熱材に比べて大きく、この大きな潜熱を冷熱源そして氷の硬さなどを利用した技術開発は様々な分野で実施されています。以下に、氷の冷熱エネルギー源として利用した技術を紹介します。

(a)微細氷粒子を混練したアイスコンクリート

コンクリートは、セメント(粘土、石灰石、石膏(せっこう)等の混合物)と骨材(砂、砂利など)を水で練り混ぜて、セメント中の酸化カルシウム(CaO)を主体とする水和反応により凝結硬化させたものです。

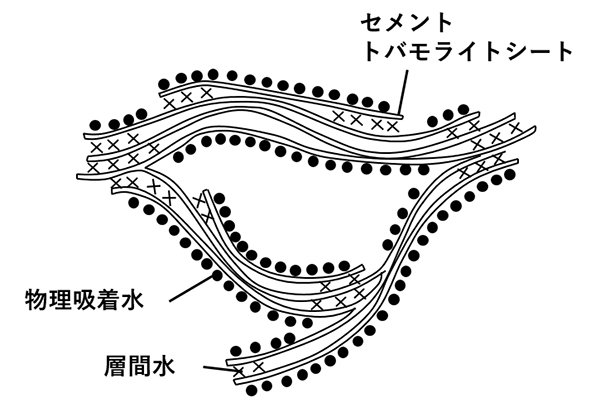

この練り混ぜの際、水分の均一分散による均質なコンクリートの形成およびセメントの水和に伴う発熱の除去が品質の良いコンクリート製造の基本となります。図5は、セメントに水分が十分に分散した場合の微細構造を示したものです。コロイド粒子程度の大きさを持つ板状セメントゲルであるトバモライトシートおよび粒子間結合を伴うセメント構成材に、水分が物理吸着水や水和水の性質を示す層間水の形で存在します。しかしながら、セメント粒子による水の吸着および毛管力による水の吸引の作用により、セメント内へ水分を均一に分散させるには、水の注入量の加減や機械的攪拌に多大なエネルギーを必要とします。さらに、セメントの水和反応熱除去に必要な冷熱エネルギーの確保やコンクリートのミキサー車による搬送が必要な場合は、水和反応を遅らせることも必要となります。

図5 セメント内の水分状態

水に代わって微細な氷粒子(大きさ数mm程度)をコンクリート製造へ利用する技術開発が行われています。

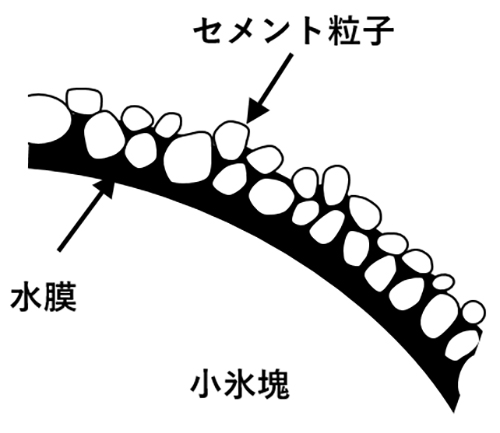

微細な氷粒子とセメントや骨材はいずれも固体であり、機械的攪拌により均質な分散混合が可能となります。この混合攪拌による微細氷塊とセメントの状態を図6に示します。氷塊表面に水膜が形成されて、その水膜にセメントが吸着した柔軟性に富む構造となります。

図6 氷塊、水とセメント粒子の混合状態

微細な氷塊を混練したコンクリートの特徴を記載すると以下のようになります。

- ①水量とはほとんど無関係に混合が容易なことより、必要な攪拌動力が少なく、かつセメントの微細粒子が氷塊を分散する効果により均質なコンクリートの製造が可能となります。

- ②氷塊表面に形成される水膜は、セメントや骨材を吸着して適度な柔軟性を有します。

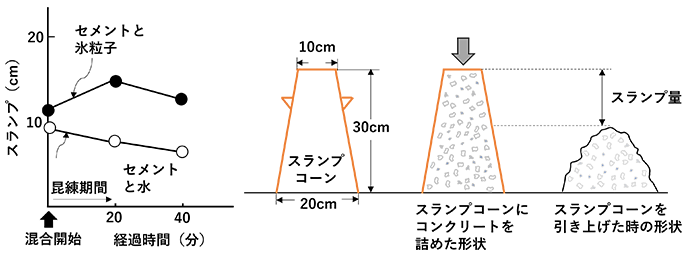

図7は、コンクリート製造時の流動性の目安となるスランプ値を氷塊とセメントそして水とセメントの場合を比較したものです。スランプ試験は、生成したコンクリートを高さ30cmのスランプコーンに充填後、同コーンを取り除いた時の最初の高さから下がった量をスランプ値としています。スランプ値15cm~18cmが硬すぎず柔らかすぎない良い品質のコンクリートとされています。セメントと氷粒子混合コンクリートが良い品質のコンクリートと言えます。図7に示す氷と同じ水分量におけるセメントと水の場合は、硬すぎるのでさらなる水分の調整などが必要となります。 - ③氷の融解潜熱による低温作用により、練り混ぜから締め固め終了時までの水和反応の遅延となります。この水和反応の遅延は、練り混ぜから打設までの時間を大きくすることができ、生コンクリートの輸送供給システムに時間的余裕が生まれることになります。

図7 コンクリートのスランプとスランプ値の定義

実験によれば、水利用のコンクリート圧縮強度が250kg/cm2であったものが、微細氷(平均粒径数mm)を使用した場合に圧縮強度が400kg/cm2と約6割増加したとの報告もあり、均質で強度の大きい高級コンクリートの製造に欠かせない技術として、強度を求められる建物や橋梁(きょうりょう)のコンクリート基礎部に利用されています1)。

身近な食べ物でこの現象を利用しているのがうどんです。うどんは、小麦粉に水を徐々に馴染ませながら長時間捏ね、ひとつの塊とすることで小麦粉(うどん)生地に仕上げて製造されます。小麦粉中の主要なたんぱく質にはグリアジン(柔らかくてべたつく性質)とグルテニン(弾性的性質)があり、小麦粉に水をくわえて捏ねていくとグリアジンとグルテニンの作用により、独特の粘弾性を有するグルテンが形成されます。このグルテンのネットワーク形成が小麦粉(うどん)生地のもととなります(写真2)。

写真2 小麦粉生地中のグルテンネットワーク

このような小麦粉(うどん)生地の製造に、水の添加に代わり、微細氷粒子の利用により、混練に必要な小麦粉内水分の均一分布や水分量の低減そして攪拌機(写真3)投入エネルギーの削減などを図ることができます。また、微細氷粒子を水練り食品の製造過程に、水に代わって用いることも可能です。

写真3 小麦粉(うどん)生地生成攪拌機の概要

(b)アイスコンデンサー

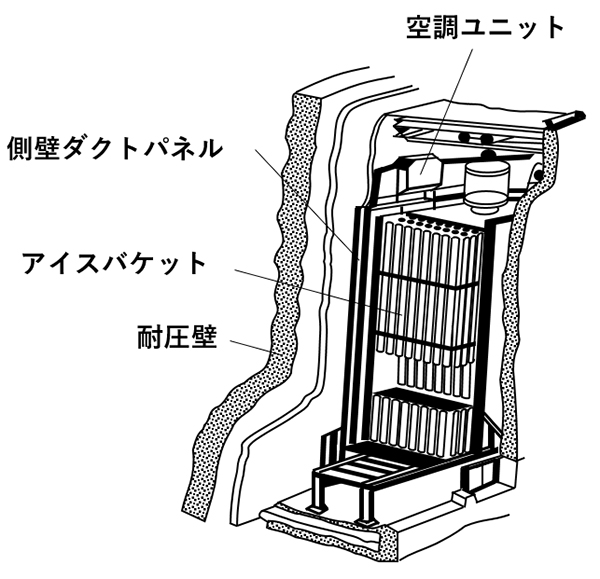

アイスコンデンサーは、氷の融解潜熱を利用して、原子炉冷却材喪失時の原子炉容器内に蓄積される熱エネルギーの吸収を行うことで、容器内の圧力上昇を短時間に抑制し、容器内放射性物質の漏洩を防止するものです。図8にアイスコンデンサーの概略を示します。円筒状に配したアイスバケット内に、ホウ酸ソーダを含んだ短冊状の氷が充填され、発生した高圧蒸気がアイスバケット内の氷と主に相変化熱交換にて凝縮し、短時間に原子炉容器の圧力上昇を抑制します。一方、氷の融解水内のほう酸ソーダは、原子炉容器雰囲気中の放射性物質の吸収を行い、放射性物質の容器外への漏洩を防止します。氷状態の維持は、外部に設けた冷凍設備からのエチレングリコール冷媒の循環によりなされます。110万kW級原子力発電設備に、氷重量1250トン、氷温度-10℃のアイスコンデンサー設備が設けられています。このようなアイスコンデンサーは、氷の融解潜熱を直接接触のもとで利用することができるので、短時間にガス体の冷却および凝縮を行う有効な方法です2)。

図8 アイスコンデンサーの概要

(c)自然冷熱としての氷・雪の蓄冷とその利用

①アイスポンドやアイスシェルを利用した長期蓄冷技術

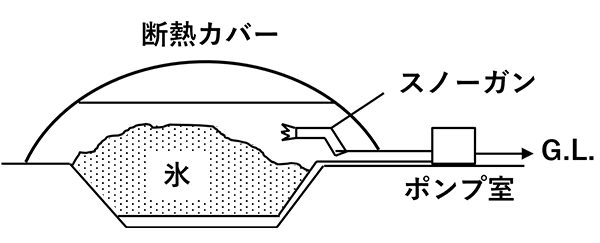

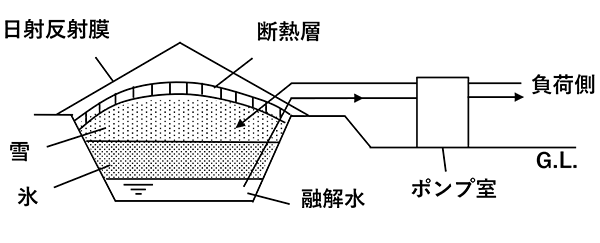

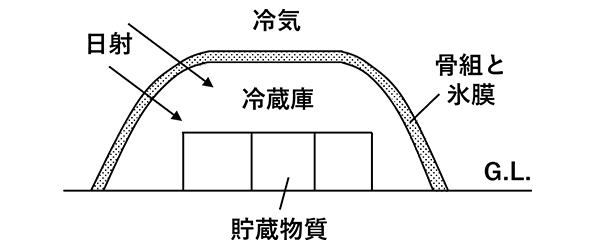

アイスポンドシステムは、図9(ⅰ)および(ⅱ)に示しますように、冬季の大気冷熱を利用して、大量の雪氷をスノーガンによりポンド(池)の中に堆積させます。ポンドの上部を断熱カバーまたは雪層(断熱性高い)にて覆い、春季や夏季の大気熱および日射熱を遮断して長期間冷熱を保存します。冷熱が必要な場合には、ポンド底部からの冷水を冷房または冷却熱源とするもので、冷凍機を使用する場合に比べて大幅に省エネルギー効果があります。アイスシェルは図9(ⅲ)に示しますように、ドーム状の骨組みに数cmの氷壁を形成させ、冬期間に野菜や果実の生鮮食料品を低温維持し、寒気からの凍結弊害から守り、冬期間の保存を行うものです。氷壁を通して日射の波長の短い紫外線および可視光線の透過があり、適当なシェル内の殺菌、照明、および保温の効果があります。また、氷壁の代わりに雪層にて壁を作り、雪の断熱作用を利用して内部に食料品を貯蔵する方法も、古くより用いられています3)。

(ⅰ)スノーガンによる自然冷熱の利用

(ⅱ) 雪氷の融解水による冷熱の利用

(ⅲ)氷膜(アイスシェル)の利用

図9 アイスポンドやアイスシェルによる自然冷熱の蓄冷システム

②自然氷利用の貯蔵庫

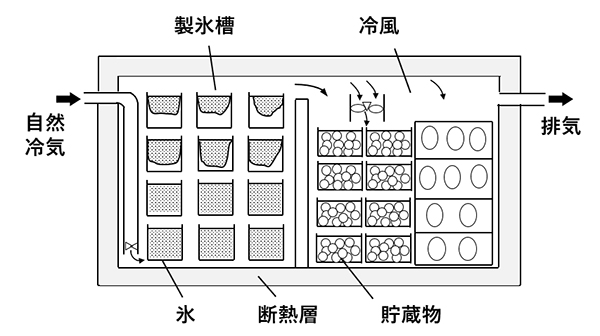

図10は、多数の分割された容器内の水を、外気の冷気を導入し凍結させ、生成した氷を隣室に設けた食料品等の低温庫の冷熱源とするものです。春季や夏季の低温庫内の冷風循環方式と湿度の管理が重要となります。さらに、雪を圧縮して密度の高い雪氷ブロックを作り、その雪氷ブロックを低温庫に積み上げ、その自然融解熱で低温庫の温度管理をする試みもなされています。

図10 冷気による氷冷熱利用倉庫

③凍土層を利用した低温貯蔵庫

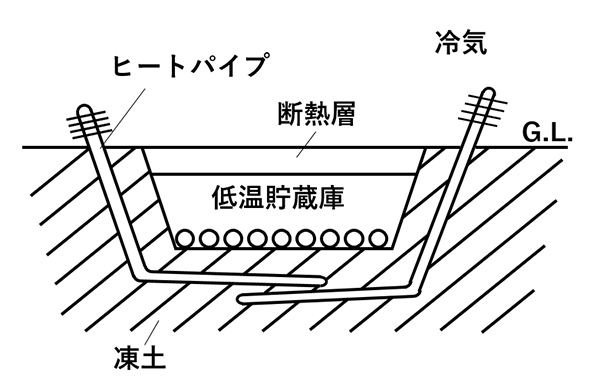

地球における陸地の約14%は、永久凍土層により占められており、凍土層は氷点下の一定温度に近いため、永久凍土層内に大規模な地下低温貯蔵庫を設けて、食料品などを長期保存する試みもなされています。さらに積極的に凍土層を人工的に作るために、図11に示すようなヒートパイプを活用し、大気冷熱により土壌の凍結に利用する試みも、自然冷熱エネルギーの有効利用の立場より試みられています4)。

図11 ヒートパイプによる冷気利用

(d)融解潜熱を利用した氷菓子

氷菓子は、牛乳、果汁、卵、砂糖水などを凍結させた菓子と定義され、その甘味や氷の融解潜熱による冷たさなどを味わう食品です。特に、写真4に示すあずきバー(商標登録第4896332号など)は、砂糖、小豆、水分、コーンスターチ、食塩などを低温で凝固させたものです。あずきバーは低温下で気泡の含有が少なく、小豆を取りまく氷同士の結合ネットワークが強いことから硬い構造となります。その硬さは、食べる際に歯を痛めないようにと注意書きがあるほどです5)。

※「あずきバー」は、井村屋グループ株式会社の商標登録です。

写真4 あずきバーの外観

ショア硬度計により硬度を測ると60.5HSとなり、カボチャの硬い表皮質部の測定値61.5HSと同程度で、硬めのアイスクリームの測定値28.5HSの約2倍の硬さです。

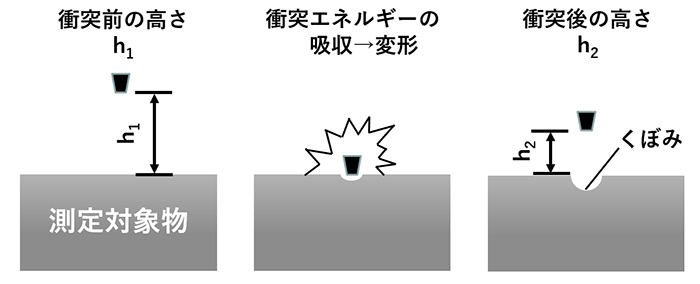

図12は、ショア硬度計(反発硬度計)の原理を示したもので、重さ36gのダイヤモンドハンマーを約19mmの高さから落下させ、そのハンマーの反発高さにより硬度を測定します。

図12 ショア硬度計の原理

氷菓子の一つであるアイスクリームの原料は、牛乳、水、クリーム、砂糖ですが、その凝固点を低下させるには、砂糖、塩、アルコール、他の添加物などの成分をアイスクリームの原料に加えることで凝固点を-10℃~-14℃と低くします(凝固点降下)。この冷却製造過程で攪拌しながら空気を混合して、アイスクリームの硬さを調整します。空気の含有割合が多いと柔らかなソフトクリームとなります。最近、アイスクリームの成分調整や空気含有割合を小さくし、スプーンの刺しづらい硬いアイスクリームも製造されています6)。

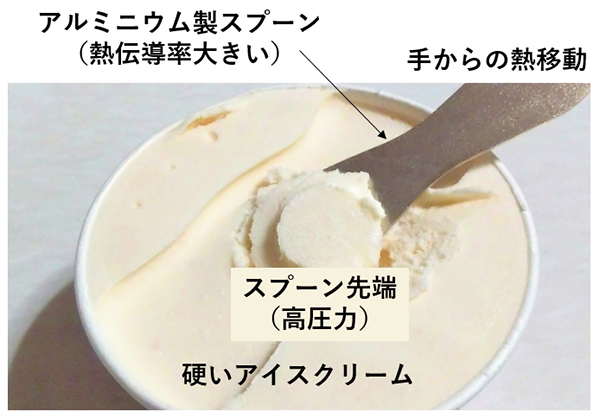

ここで、スプーンによるアイスクリームの融解過程は次のように説明されます(写真5)。まず、スプーンに力を加えるとスプーン先端の面圧は大きくなり、接するアイスクリームはその圧力により凝固点が下がる凝固点降下(図4)が生じると同時に融解潜熱量も減少します(図3)。アイスクリーム中の氷は、人の手が有する熱をスプーンの伝導伝熱によりスプーン先端部へ伝えられて、融解することになります。従って、スプーンの材質は熱伝導率の良いアルミニウム(熱伝導率:235W/(mK))などが良いことになります。また、伝統工芸品である銀のスプーン(熱伝導率:428W/(mK))も製造されています。

写真5 人の手の有する熱のスプーン先端への伝導伝熱移動とアイスクリームの融解現象の概要

参考文献

- 1)稲葉英男、福迫尚一郎:低温環境下の伝熱現象とその応用、養賢堂(1996)、頁427

- 2)稲葉英男、福迫尚一郎:低温環境下の伝熱現象とその応用、養賢堂(1996)、頁433

- 3)小綿寿志ら:アイスポンドにおる自然冷熱蓄熱技術の開発、農業施設、第24巻1号、(1993)、頁21

- 4)稲葉英男、福迫尚一郎:低温環境下の伝熱現象とその応用、養賢堂(1996)、頁415

- 5)井村屋株式会社.(2022). https://www.imuraya.co.jp/goods/ice/c-azuki/azuki65/ (参照 2022-04-26)

- 6)井上恵介:フリージング工程によるアイスクリームの品質制御、ミルクサイエンス、59巻1号(2010)、頁37